宋武帝

(一)

三代以后,混一莫如汉唐,割据莫如魏武宋武。魏武贻子代汉,名取于汉,而汉末天下大乱,魏武定之,三分天下有其二,微魏武,献帝不知死所,又除乌丸之世患,斩其王蹋顿之首,则立大功而篡,未可苛议,然犹不敢自篡而使子篡之乎?宋武之功尤烈于魏武,孙恩、卢循之中逼过于黄巾,桓玄之内篡甚于董卓,况夷狄占据中原,宋武灭贼诛篡,斩胡酋,内安外攘,微宋武,晋亡于妖贼,况晋已亡而又复之乎?故宋武之篡也,人无异心,恭帝亦欣然操笔,实以功力服人,非司马氏之欺人孤寡而夺之也。故司马氏之夺权,淮南三反,而晋之垂亡也,未有为司马氏兴师者。惜乎其不举复汉之名,灭桓玄而复晋室,又篡之,乃与萧道成等为伍。实可以义取天下,而假禅代之伪名也。自古惩夷狄僭窃之君亦莫如宋武,冉闵之灭羯赵,杀其数君,且灭其族,固铁血矣,然闵尝为其臣,乘石氏之内讧而为之也。隋文之灭北周,杀宇文氏殆尽,然假禅代之名,认北周之统,暗害宇文之宗,非冉闵、刘裕之为显戮,讨胡之暴,以胡为谮也,亦以世仕索虏,义不足以执之乎?明洪武之驱逐元虏,恢复中华,义正于隋,而未获虏酋之首,且为姑息,待其宗室以三恪之封,而蒙古之患与明相始终。辛亥更甚,不废其满酋帝号,优待其皇室,而后两次复辟,日本侵华,与之勾结,占据东北为中国之患,幸苏联助中国灭之也。宋武不仕胡虏,以南伐北,灭胡人之僭窃之国二,皆禽其主,数其乱华之罪而斩于建康市,并夷其族,可谓大快人心矣,以惩夷狄之僭窃,为赤族之报也。惜乎宋武有雄才,而臣乏智勇,有收复中原之志,而臣无赞成鼓励者,不能混一天下,禽僭盗中原之伪主一一斩之也,而何令隋唐认索虏为正统乎?朱洪武之有雄才,而所以惩夷不及也。呜呼!以宋武之心志,将有徐常,谋有伯温,若成混一之业,洪武且不逮也,故尤惜乎宋武之垂成也。割据之朝,刘宋最久,彭城之族常盛于后世,内安外攘之功至大,其宜有以报之乎?

(二)

魏晋之篡,君皆保全,篡位而弑君,始于宋武,连弑二帝,其后相习,受夺之主皆不免于死,唯宋太祖之宽厚,优待柴氏而不害也。作始不善,流毒如此之久也!宋武岂实凶德之徒,功高盖世,宜有天下,人无异论,安帝之愚无能为也,恭帝则欣然授于宋而无犹豫,何有不安,而忍于弑?至于再者!盖宋武已老,不三年而殂,虑子之幼弱,不足以继大位,又虑谢晦之有同异,桓玄篡位,不忍于安帝,而二刘、何、孟奉之以灭玄,顾前者之不忍而覆宗,虑子孙之弱劣或不保,故悍然为此大恶乎?然而老年作此举动,身死不久,子弑于其臣,微宋文帝之持重,宋室亦危矣。躬为弑而欲其臣之不弑,岂可得乎?以身率下,乃为子孙之福。君子喻于义,小人喻于利。喻于义者,自全其利,喻于利者,以贼其义,而利害相随也。宋武有英雄之才,惜乎利害之念重,不闻君子之道也。讨灭篡逆,匡扶晋室,功孰与比?伐灭谮夷,振兴中夏,义莫高焉!以此得国,正于魏晋,几于两汉矣,何假禅代以继魏晋之轨,又为弑逆而多其污也。君子之老也,戒之在得,老作凶事,非所以垂福子孙也。宋武功烈于魏武、晋宣,而祚不及晋,子孙保全不如魏,为首开六朝篡位弑君之恶乎?

(三)

宋武帝托孤于徐羡之、傅亮、谢晦,而身殂不久,子为所弑,何其失也!然其诫少帝曰:“檀道济虽有干略,而无远志。谢晦数从征伐,颇识机变,若有同异,必此人也。”非不知人也,何以托之?岂乏人才,能任事者,唯此四人,而又可以互相牵制乎?

营阳王

(一)

武帝方崩,拓拨嗣欲发兵取洛阳、虎牢、滑台,夷狄之无义也,崔浩谏之。按魏伐柔然,浩赞成之,伐宋,则谏止之,伐夏,又赞成之,浩之仕魏,犹未尽忘中国乎?犹王猛以晋为正朔,诫苻坚勿伐乎?二人以华人而为夷臣,君子所耻也,而不与夷狄伐中国,则犹非后世刘秉忠、张弘范、范文程、洪承畴之背祖,为胡虏之怅也。而崔浩之为魏修史,直书其恶而无讳,触怒虏酋而死,盖心亦不直索虏。惜乎浩之智谋,不亚张良,不归以辅佐宋武也,世仕北朝,宗族子弟在北,无以归也。

(二)

少帝甫即位,而外寇深,魏之南侵,入青兖,所向皆溃,独竺夔,毛德祖坚守,伤虏不少。竺夔以一千五百对魏将叔孙建三万,而时出奇兵破之。使其多有死亡而去。如此悍将,而辅政之臣不为之升迁,辅非其人矣。魏屡攻宋之虎牢而不克,毛德祖之坚守也,破杀魏兵,虏酋自督攻之不克,乃使其悍将叔孙建助攻虎牢,攻之垂年,无日不战,劲兵战死殆尽,而魏增兵转多,甚矣!索虏之穷兵,不恤其死亡而必欲下城也。毛德祖守孤城,抗强虏,昼夜相拒,而人无离心,不亚汉将耿恭屯车师抗匈奴也,檀道济畏虏而不救,安足为宋之万里长城?而辅政者,徐羡之等辈,不使相救,又何以堪其责!鲍昱所谓“外则纵蛮夷之暴,内则伤死难之臣”,车师,属国也,犹不可弃,况虎牢之在域内,为国之重镇乎?终使城溃将虏,汉宋之大臣,相去何其远哉!关中之失,武帝方内征悍贼,将自内讧,幼王不堪为督也。武帝方死不久,而河南失,有猛将守之,非前事之比,徐羡之等辈诚非贤辅,其责大矣,而复为废弑之举,文帝一一禽灭之如鸡豚,岂非天道人心之公哉!

(三)

崔浩不信老庄,尤不信佛,似乎不为异端所惑,而修服食养性之术。寇谦之以神怪欺人,张道陵之流也,而以谄事夷酋,出于老庄之下,而浩师之,岂非大惑?老庄异端,寇谦之不尤为旁门左道乎?浩以之为师,并使其君崇之,自以为智比张良,而择术何其愚也!信妖道者,岂有善终乎!既曰浮屠胡神,何不问己之所事胡君?

(四)

乱臣贼子之弑君,皆有由也,独徐羡之、傅亮、谢晦之合谋,出人意外,而最为难解。少帝虽游戏无度,然方立踰年,未有大恶,而横废之,且至于使人追弑之,又取无过之庐陵而先凌蔑之。实非人理所能解。身极尊荣,君无猜忌,境土失而君无责,非有所迫,又非欲篡,非爱于宜都王而立之。船山解之曰:“羡之以位而为之首,而谋之夙、行之坚、挟险恶以干大恶者,实谢晦也。人至于机变以为心术而不可测矣,佹而彼焉,佹而此焉,目数动,心数移,殚其聪明才力以驰骋于事物之閒隙,蹈险以为乐,而游刃于其肯綮;则天理不足顾,人情不足恤,祸福不足虑,而唯得逞其密谋隐毒之为愉;国有斯人,祸不中于宗社者鲜矣。晦之初起,刘穆之之所荐也;其从军征伐,宋武之所与谋也。穆之者,固机变之魁;而宋武之诛桓玄、灭慕容超、胜卢循、俘姚泓,皆以入险而震人于不觉者为功;晦且师之,无所用之,则以试之君父而已。当其进言武帝,睥睨太子,侧目庐陵,贼杀之锋刃已回绕于二王之颈,曰‘是可试吾术’,而二王不觉也,武帝亦不觉也。机变熟而心魂数动,一念猝兴,杀机不遏,如是之憯哉!至于宜都既立,晦乃问蔡廓曰;‘吾其免乎。’则亦自知其徒以膺天诛为万世罪人矣。然而不悔也,机变之得逞,虽死而固甘之也。故天下之恶,至于机变而止矣。”

机变之起,天理不足畏,人情不足恤,名义不足顾,死生亦不足虑矣。其机险,君子不能测,小人亦不能测也,赵高之弑胡亥,欲灭赢宗,约楚降分王关中,当时孰能测之?羽父之请鲁隐公杀桓公,桓公不听,而弑隐公,不可测也,谢晦之当武帝之时脾睨太子,侧目庐陵,以太子“负荷非才”,庐陵“才轻于德”,武帝未听,其为弑之机乎?武帝知其机变,而不能远,竟以害其儿子,其机变之深,虽武帝不能觉。君子于机变之人,远之而已,若得其罪,即时诛之也。武帝亦机变之人,其诛桓玄、灭慕姚,连弑二君,亦人之不能测也,谢晦数从武帝征伐,深知其机变,武帝以其险施于其君,谢晦以其险施于武帝子,机变之相师,机险之相报,有如是哉!

(五)

徐羡之、傅亮废弑营阳、庐陵,迎立文帝,诸将皆疑其情,王华、王昙首劝而行之,文帝以为宋昌。二王岂独宋昌而已乎!辅佐文帝除权臣,开元嘉之治。而二王之贤,武帝留之也,武帝尝谓文帝曰:“王昙首,沈毅有器度,宰相才也。汝每事咨之。”岂不知人哉?知昙首为宰相,而不托以辅政大任,昙首望轻,不足以弹压朝右,姑以辅藩王,而徐收其效,知昙首为宰相才,以为文帝用,亦知文帝之英睿,可以用之乎?授文帝以荆州重地居之,则少帝之不堪大任,徐、傅之机变,自有文帝与昙首承之而制之也。故宋室危而不倾,武帝一言以决之,不可谓非哲也。

文帝

(一)

宋文帝即位年方十八,而诛权臣徐羡之、傅亮如鸡豚,不费毫末之力,谢晦之拥兵荆襄,亦禽之甚速,不可谓非英睿之主也。文帝之持重,不急不慢,先以北伐为虚声,后用檀道济能征之将以对谢晦,宽其尝豫废立之谋,故能诛杀权臣,为兄复雠,而强帝室。

(二)

文帝欲讨谢晦,问于檀道济,道济对曰:“臣昔与晦同从北征,入关十策,晦有其九,才略明练,殆为少敌。然未尝孤军决胜,戎事恐非其长。臣悉晦智,晦悉臣勇。今奉王命以讨之,可未陈而擒也。”后果禽谢晦,由是而观之,人才各有所长矣,有智者未必可使为将,以张良之智,汉高以为谋士,不使之将兵,诸葛亮之不知察人长短而用之,用马谡计则平南蛮,用马谡为将则失街亭。用违其长,乃戮谡以谢众耶!而谢晦数从武帝北征,未尝领兵实战,智非出于檀道济之下,一旦与道济遇,则兵无斗志而溃,为将,固重于实战哉!道济悉晦之智,智可心领也,晦悉道济之勇,勇须实习也,此其所以不敌道济乎?当废立之际,晦于夕竦动不得眠,道道济则就寝便熟,已见晦不如道济之从容镇静矣。则两军相对,安有不慌乱而自溃者乎?

(三)

甚矣刘宋之为可惜也,宋武帝以天挺神勇,横扫江北,禽灭两胡君而斩之,自古未有也。拓拨惧而求好,赫连敛兵不出。以宋武之雄才,足可北伐,将无韩信、吴汉、徐达之独当一面,又无如萧何、寇恂、李善长者保守后方。此宋武之所以难也,讨慕容,而卢循袭建康,无可当者,唯俟宋武之还而定之。臣少腹心,宋武之北伐,又虑南方有事,南北之难以兼顾也,谋臣之不可恃,恃己之谋,武将之勇不可恃,恃己之勇,亦不堪其劳矣。慕容超灭,而姚兴竞之,姚泓灭,而赫连、拓拔争之,皆一时之雄,姚兴可待其年,赫连、拓拔则为子孙之患,而宋武已老也!

宋文帝之英睿,诛权臣,开元嘉之治,守文之良主,而不善进取。更乏谋臣勇将,不知乘拓拔血战统万,穷兵蠕蠕以进取中原,惮其克敌之威也。岂不知吴胜齐晋,而为越所乘,刘裕取关中,而赫连又乘之?赫连之雄,立国险要之地,其子亦为拓拔所禽。骤胜而骄,力战而疲也。宋文有北伐之志,而将帅进之不敢敌,当时唯患拓拔,拓拔灭,则无他忧矣,席卷中原,如反手之易也。宋武之英武而逢时难,宋文有其时,而不能绳父之武,到彦之之流亦不足有为也。

(四)

太子劭美鬓眉,好读书,便弓马,喜延宾客;意之所欲,文帝必从之,东宫置兵与羽林等。

文帝非昏暴之主,而不幸遭鸣镝之酷,慈爱其子也过矣。拓拨珪之弑于逆子,暴厉之过,激之而无所顾,文帝则慈爱太过,骄之而无所畏,皆以害子而亦害己也!

(五)

宋文帝鉴营阳之弑,庐陵之废,而大封诸弟以为王室藩屏,召彭城王义康入朝,倾心委任,可谓难能矣,而义康卒以废死,兄弟君臣之不终也!非帝之寡恩,义康有以自取乎!专权自恣,不顾君臣之礼,刘湛之不忠,借义康之势以抑殷景仁,帝之所不满也,又有拥戴义康之谋,义康不能绝之,而与之情好弥笃,焉能不见疑于帝乎?盖亦有篡夺之心乎?凡有目者不能无疑也。

自古帝王皆忌兄弟之贤能,必抑之,忍则杀之,三代以下,引兄弟入朝辅政者,汉明帝之于东平王苍,晋武帝之于齐王攸,宋文帝之于彭城王义康耳,宋文衰世之君,能引弟共理天下,岂非难能哉?然以晋武帝之宽厚,齐王攸之贤,小人间之,犹不能无疑忌,使之忧死也。况彭城王义康之不学无术,人有拥戴义康之逆谋乎?唯汉明帝之贤明,东平王之谦恭,相友而不相猜也。

(六)

范晔史学大家,乃听孔熙之劝,谋废宋文帝。或曰范晔性贪,孔熙以利害诱激之,利令智昏。曰:范晔儒素子弟也,非草莽之不知名义者,宋文帝,居位十数载之英睿之天子,非淫昏幼弱之主也,王芬武将不能行于汉灵帝,权之不足也,曹操、司马懿之雄豪,而不敢行于汉献、曹芳,犹畏名义也,何晔之敢行于宋文帝?

晔者著后汉之史,非不通史也,废立之事,自古所难,唯伊霍功成而名亦泰,王芬之败也,董卓、司马师、桓温虽成而贻谤于后世也,晔不顾名,不虑身家之祸福乎?能比司马师、桓温之权重乎?师、温虽成,行于弱主也,而文帝非其伦。徐羡之、傅亮、谢晦之废营阳,欺其年少荒唐也。而文帝以十八之龄,诛权臣,任用贤臣,开元嘉之治,未有可废者,未有能废者,则范晔之谋逆,诚不可解也!以史家而蹈乱臣贼子之行,亦何行与书悖乎!观其《后汉书》,其言道义非不正也,唐太宗之称隋炀帝尧舜言而桀纣行,盖亦晔之谓与!文帝诛晔及其子,而留其孙,犹为君人之厚也,谋逆者,无不灭族,而晔之后不绝也。

范晔《后汉书》讥班固之史论议常排死节,否正直,而不叙杀身成仁之为美,则轻仁义,贱守节愈矣。固伤迁博物洽闻,不能以智免极刑;然亦身陷大戮,智及之而不能守之。而叹古人所以致论于目睫也!范史固重仁义,贵守节,叙杀身成仁之美,其书法言论正于班马矣。班马智及不能仁守,马迁为李陵游说,班固党于窦宪,怀其私恩,犹可解也,而未谋大逆,晔者所行乃更甚于班马矣,无权无勇,而谋废无过之英睿天子,谓班固为目论,何晔之所行,曾不如常人也?故讥人者,亦必诫己,以史为鉴,刘义康之贬,读史叹前之不知淮南王刘长之事,若晔者,虽知前事,而犹敢行之也!

(七)

彭城王刘义康以专横取忌于宋文帝,而遭贬迁,于安成读书,见淮南厉王长事,废书叹曰:“自古有此,我乃不知,得罪为宜也。” 然则史恶可不读乎?以史为鉴也。故司马光书曰《资治通鉴》,取往代之得以为资而治,知往代之失以为鉴而免,故船山称其“旨深哉”。为政者,尤不可不读史也!义康之读也晚矣。东平王,河间献王之免于咎者,通古今之史乎?

(八)

崔浩恶佛,劝魏主拓拔焘灭之,尽诛天下沙门,毁诸经象。浩知恶异端矣,而恶之也何过,乃欲灭其人,火其书,除其庐,以此为是为止异端之道与?然正道与异端自古对立,如君子小人互为消长。何世无小人,岂可尽绝之?何处无异端,岂可尽灭之?绝之灭之,亦不仁矣。君子之于小人,其稍有良知廉耻者,教而化之,以导为君子;其悍鸷冥顽不可训者,惩而治之,以禁其为害。然非绝其类也。孔子曰恶不仁者,不使不仁加其身,未闻不使不仁者不留遗种于天下也。恶其不仁,而绝灭之,己亦不仁矣,岂非惑焉?任恶怒之情而不知返也。夫大德敦化,小德川流,大道小道之所别也,未闻欲行敦化者绝川流;日之光明,月之清辉,禾以为人,草以为物,正道异端之所分也,未闻尊日而毁月,种禾则欲绝草也。使草不杂于禾,以为禾害,不滥于地,以为地碍而已。佛者,异端之尤也,行于数千年,自有其理,朱子曰:“以其有空寂之说,而不累于物欲也,则世之所谓贤者好之矣;以其有玄妙之说,而不滞于形器也,则世之所谓智者悦之矣;以其有生死轮回之说,而自谓可以不沦于罪苦也,则天下之佣奴爨婢、黥髡盗贼亦匍匐而归之矣。”上可以足贤智之企慕,下可以慰俗愚之苦惧。为众智群愚所尊奉皈依,恶得而灭之?为灭佛之说者,非仁也,亦非智也。君子辟异端,导之正也,辨其非也,绝其害也,岂灭之哉?不能导之正,辨其非,而灭之,又恶能绝其害?三武之灭佛,毁寺庙,令僧归俗者多矣,而灭之不以其道,而世悯之,止之不得其法,而旋复张之。故倡灭佛者,不足以制佛,而适授人以恶名。

佛教诚祸人心,不可不辟,而非杀其人可辟也。君子辟异端,辟其道,不辟其人;辟其偏谬之说,非灭其道。辟其道,本也;辟其人,末也。人之惑于其道者也多,焉得胜辟?而人之惑,根于其道之偏,其道之偏不辟,惑之者相随,辟其道,其人自正,辟其人,而道犹昌也。杨墨之祸于战国,孟子辞而辟之,廊如也,辟其道也,非与其人为仇也,归斯受之,其人未必不可导之归正也。崔浩恶佛如寇仇,乃欲尽诛其人,非能尽诛而激其怨,是堵塞之拙,亦非保身之道矣,崔浩之死,与僧为怨也。异端之道暂息而终昌。

虽然,佛徒之取诛于人主,亦有以自取也。非但饮酒之犯其本教之戒也,挟兵器以犯国法也,而多厚藏以召人主之忌,又多匿妇子。佛氏以空为道,以贪为戒,而其徒敛财以万计,何其贪也!佛氏出家,绝妻子矣,而其徒多匿妇子,何其伪也!六朝已然,聚敛之不已。甚者,掠人之钱财,奸人之妻女,胡元之世,公然夺百姓之妇,挖帝王之陵,尤其极也!无教无败类,固不可以败类归罪于其教,而佛教之败类何其多也?为广教之私,收之不择其类,藏污纳垢,无所不有矣,况其教之蛊惑天下之人,使人趋之若狂,为其徒者,上可不事而贵,下可不耕而食,便慵懒之徒,为奸猾之聚也,教诚广矣,其不良之徒累其教也多矣。

而崔浩知恶佛教矣,惜乎不以恶佛教者恶索虏,知佛为胡神而欲灭之,而不念拓拨之为胡酋而除之,非假手于中国之主,而假手于僭盗之夷君也!

(九)

崔浩以国史案被杀,惜乎,崔浩之多谋善断,而事非类雄猜之主,不得其死也。崔浩之死,其原多矣。崔浩欲整齐族姓,分别流品,以取疾异类,欲复封建,亦触索虏之忌,直书索虏之史,更触虏酋之怒。智莫审于量主,崔浩固多智多谋,何亚良平?然而择主于非类,非我类者,虽能用我,然戎狄之喜怒,非我所能测,彼以华夏为异类,安不更为猜防?非我族类,其心必异,结盟且恐有贰,而况与为君臣乎?整齐族性,则彼以为欲尊华胄也,恢复封建,则彼以为欲汉人分其土地也,直书魏史,则彼以为欲暴其国丑也,无往而不召忌,胡汉之相猜防,崔浩岂能免于死乎?至连崔浩同宗者,与浩有姻亲范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏,并夷其族,则旷古为有之祸也!令卫士数十人尿之,亦旷古未有之辱矣!夷酋之蛮野暴虐至于此哉!浩知宋武之英雄胜于慕容垂,挺出寒微,不阶尺土之资,不因一卒之用,奋臂大呼而夷灭桓玄,北擒慕容超,南摧卢循,西灭姚泓、当世无伦,何不投宋武,辅佐宋武收复中原,岂不名昭百世,生荣而死哀矣!盖小人之怀土,不明于夷夏之大义也。

虽然,崔浩之直笔,岂不贤于后世之谐臣媚子哉?作魏史,叙拓拔氏秽恶,入寇由来,使中华之人耻之不以为君,后王惩之以为诫,固有功于人极也。至于宋濂身为明祖佐命之臣,与复中华,非有忌也,何反不如崔浩?何恩于胡元,而扬其美?何亲于蒙古,而掩其秽?使其兴如汉唐而更有余休,其亡也,如无罪于天下者,则后世之王何以为诫?中华之人何以为耻?流毒后世。胡元可主中国,其后满清之入关,亦何所忌?刘张可称豪杰,其后范洪之佐建虏,亦何所愧?浩公其直笔而不虑赤族之祸,濂以曲徇虞集、危素之私为蒙虏隐恶溢美,人之相去,何如此之远!浩承三代之直道,可谓难能矣,若濂之罪,可胜诛哉!

民国赵尔巽修《清史》,尤美胡清,虏之谮号猾夏,而称为太王翦商,虏之对峙中夏,而称为文王事昆夷,盛德至善以誉虏酋玄烨,载淳之淫昏,而曰至仁至明。是以明为商,而虏为周乎?以明为昆夷,而虏为文王乎?明德不及商,虏德更何逮于周也?况华夷之别乎!若比虏为文王,而卑明为昆夷,非但徇恶美夷之可耻可恶也,且丑夏矣。皆崔浩之罪人也。

(十)

文帝使王玄谟等北伐,沈庆之谏之,曰:“我步彼骑,其势不敌。檀道济再行无功,到彦之失利而返。今料王玄谟等,未逾两将,六军之盛,不过往时,恐重辱王师。”后果败王师。非但文帝所用之非人,亦宋以步兵当骑兵,甚为悬殊矣。虽汉以全盛之天下,为骑兵之少,不可以敌匈奴,武帝多练骑兵与匈奴血战而克之,况宋以偏安之江左哉?其为胜负,不待智者而知也。然庆之曰:“陛下今欲伐国,而与白面书生辈谋之,事何由济!”则不足以驳主也。陆逊非白面书生乎?而败刘备于夷陵,为东吴社稷之臣,陈庆之为书生,而横扫北魏,下五十余城,非必书生之不知兵也。文帝谋议于纸上谈兵者,故所以误也。赵括之言兵,自以天下莫能当,父奢不能难之,王玄谟之陈令文帝有封狼居胥意,亦赵括之流也,纸上坐谈以动主心,非以实战之勇,深思之谋,焉能不败乎!闻魏兵之盛,不战而自奔溃,委军资器械于索虏,其庸懦也如此!

兵之所以取胜者,谋勇而已。薛安都之勇,脱兜鍪,解铠,唯著绛纳两当衫,马去具装,瞋目横矛,单骑突陈与索虏战,虏箭不能中,杀伤虏兵甚众,置于死地,而无死可惧,可谓能用勇矣。曾方平谓安都曰:“今勍敌在前,坚城在后,是吾取死之日。卿若不进,我当斩卿;我若不进,卿斩我也!”誓死与虏相争不退,兵是以胜。刘康祖以八千对虏军十万而不退,下令曰:“顾望者斩首,转步者斩足!”兵士殊死与战,竟杀魏兵万余人,非必索虏之不可当也,勇将如此矣,任帅之非人也。文帝不知多用勇将,而托大军于坐谈之士,故终北伐无成也。

(十一)

沈璞守盱眙,或以索虏盛兵南下,劝璞还建康,璞曰:“虏若以城小不顾,夫复何惧!若肉薄来攻,此乃吾报国之秋,诸君封侯之日也,奈何去之!诸君尝见数十万人聚于小城之下而不败者乎?昆阳、合肥,前事之明验也。”及臧质向城,众谓璞曰:“虏若不攻城,则无所事众;若其攻城,则城中止可容见力耳。地狭人多,鲜不为患。且敌众我寡,人所共知,若以质众能退敌完城者,则全功不在我;若避罪归都,会资舟楫,必更相蹂践。正足为患,不若闭门勿受。”璞叹曰:“虏必不能登城,敢为诸君保之。舟楫之计,固已久息,虏之残害,古今未有,屠剥之苦,众所共见,其中幸者,不过得驱还北国作奴婢耳。彼虽乌合,宁不惮此邪!所谓‘同舟而济,胡、越一心’者也。今兵多则虏退速,少则退缓。吾宁可欲专功而留虏乎!”

贤哉沈璞忠勇报国,敢以孤城抗虏数十万之师,以光武自励,不专功于己,纳臧质而保孤城,城以保,身以全,名以泰,非但贤德也,岂非智乎?又不居功,而归功于质,非有学而然,则天质之美矣,非但勇士也,抑亦君子乎!言索虏之残害,古今未有,所向屠割,幸者为奴,安可不奋勇攘虏乎!

(十二)

拓拔焘南侵,求酒于宋将臧质,质封溲便送焘以辱之,此盖旷古未有之外交矣!以人臣而辱人之君也,蔑视强虏,视之不如犬豕,何见威之可惮?答其书,自称寡人,以尔相谓,令其生相剿缚,亦何脾睨之甚。激虏酋之大怒,重兵倾力以攻城,而不能下,而虏军死者过半矣。刘宋北伐虽败,而强硬如此,远非赵宋之软弱可及也。虽不足以攻,亦足以守之矣,以拓拨焘之雄武,混一北方,克统万,扫柔然,而不能渡江也,战胜而求和,宋虽败,而魏亦力疲,实为惨胜也。东晋偏安江左,宋齐梁承之,以江南之地抗强胡两百多年,而授于隋文。宋偏安江左,保持一百余年,亡于蒙古,南明不过数十年,亡于满清,桓温收复西蜀,大有造于华夏,而南朝汉人之血性勇敢,非后世可及也。

或曰:刘宋不过数十年,赵宋三百年。曰:国之强弱不在祚之长短,以天下之安危为计,岂以一姓之兴亡为计。曹魏五十年,晋之祚过百年,而魏之兴也,一战而除乌丸之患,制四夷如狗彘,晋丧中原于五胡,偏安江左,令杂虏蹂躏中土。刘宋之兴,东灭慕容超,西禽姚泓,北威拓拨嗣,强虏敛其兵,收复中原过半,子虽不能绳其武,而亦硬气过人矣,拒其敌国之礼,与赵宋之称臣于夷,斩北伐主帅之首以送夷,相去岂不远哉!北伐虽有败,而保守江南则有余。刘宋亡于权臣,岂不胜赵宋之亡于夷狄?择祸莫如轻,赵宋处心积虑以防权臣,而以天下授于夷狄,何其择祸之重也!

而虏酋与臧质之书,曰所遣斗兵,尽非其国人,“城东北是丁零与胡,南是三秦氐、羌。设使丁零死者,正可减常山、赵郡贼;胡死,正减并州贼;氐、羌死,正减关中贼。卿若杀丁零、胡,无不利”,所谓国人,鲜卑人也,氐人、羌人、丁零、与汉人,皆彼征服而役使之奴隶耳,彼驱之为炮灰,虽多死而不惜,且以为减其国之贼,案

《魏书》曰索虏“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”。呜呼!夷狄僭窃中土,不以吾汉人与他夷为民,而以为盾为鲜卑人挡之!视为贼随宋军之杀而利之!诚哉非我族类,其心必异也!何汉人之愚,受其役使以攻同类也!柳元景尝让魏之降者曰:“汝辈本中国民,今为虏尽力,力屈乃降,何也?”皆曰:“虏驱民使战,后出者灭族,以骑蹙步,未战先死,此将军所亲见也。”则虏法之重,汉人不得不从也。夷狄入主中国,其虐使吾民也如此!安可延夷狄主中国乎!满清之驱汉以杀汉,索虏先之矣。

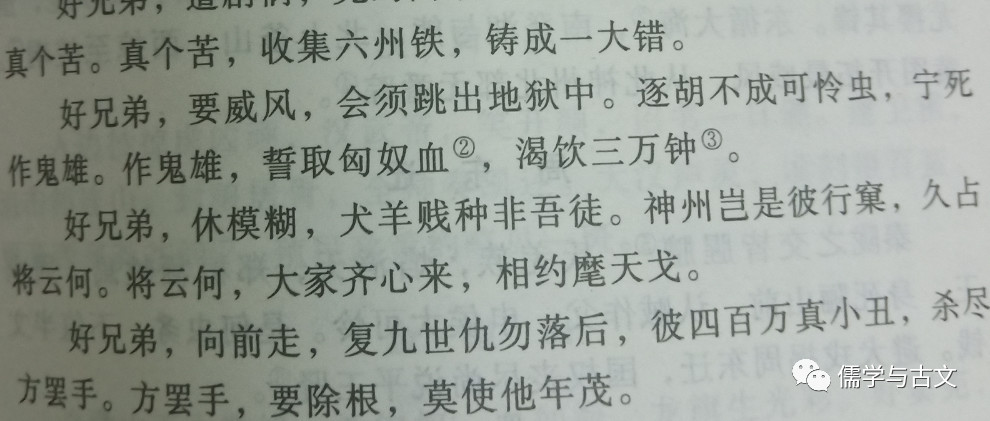

甚矣索虏入寇之暴也,陷南兖、徐、兖、豫、青、冀六州,杀掠不可胜计,丁壮者即加斩截,婴儿贯于槊上,盘舞以为戏。视吾民如草芥而屠割之!索虏之暴,何亚戎羯!过于匈奴矣!沈璞所谓“虏之残害,古今未有”,而今之专家犹称北魏民族融合有功耶!驱汉人为肉盾而使挡之,以氐、羌等夷为贼而利人杀之,旷古未有之虐也!血战以克统万,穷兵以破柔然,复穷兵南侵,杀掠不可胜计,而魏之士马亦死者过半,旷古未有之酷也!

此役不久,拓拔焘死太子晃,身亦死于其宦官宗爱,诚其报也,宋文帝欲再举北伐,而弑于逆子劭,何其不幸也!

(十三)

宋文帝北伐失败,未复一土,而多亡兵民,史曰上每命将出师,常授以成律,交战日时,亦待中诏,是以将帅趑趄,莫敢自决。又江南白丁,轻进易退,此其所以败也。则旨哉上古王者之遣将,曰阃以内者,寡人制之;阃以外者,将军制之。军功爵赏皆决于外,归而奏之。说《春秋》者亦曰将在外,君命有所不受。三代之多胜而少败也。吴大帝之全权以授陆逊而破刘备也。以宋武帝之神武,亦委王镇恶以破关中之权,明太祖之雄才,而北伐胡元,授徐达以专政之任,二君之明达,犹且如此,阃以外之事,非阃内之君所悉也,阃外战势有变,非阃内之律可拘也,自非光武之谋如天心,安能远指乎!况宋文之不娴武略哉!唐玄宗英达之君,多涉外将之用兵,而丧师于叛胡,而成安史蹈天之祸,皆可为人君之诫矣!

魏之胜,宋之败,魏之君亲征也,宋之君遥指也,固有不侔矣。亲征则恐如苻坚大溃,焘亦幸惧渡江之谣成真耳,遥指则将不能尽其才,宋文之北伐无所获也。

(十四)

宋文帝北伐,欲继汉武封狼居胥,与佛狸大战,宋魏皆损伤惨重,元嘉之政衰,佛狸死于宦官宗爱之手,宋文帝亦为逆子刘劭所弑,哀哉!战祸既深,而乱臣贼子又生焉!观宋文帝之诛权奸傅亮、徐羡之、谢晦,何其明且决也!弟彭城王义康之专,亦能忍而赐死,而于子劭之悖逆,独难忍焉,忘僧绰谓曰:“臣恐千载之后,言陛下唯能裁弟,不能裁儿。”文帝以此悬首于逆子,岂不旄哉!

太子劭、始兴王濬之勾结宵小,为巫蛊之逆,帝自决废之可也,何与大臣谋议,乃屏人密语,连日累夕,并告潘淑妃,淑妃以告濬,濬驰报劭,而有劭之逆谋。当断不断,反受其乱,谋及妇人,未有不败者,而文帝皆犯之也,慈爱不可过,逆子不可姑息也!

(十五)

逆劭之祸,千古人伦之惨矣。前虽有弑父者,楚商臣、蔡般,诸侯之子也,父之不慈而激其逆。拓拨绍,则夷狄也,亦父之暴厉激之。若以皇太子弑父,则始于劭,父非不慈也,而爱之也过,乃卒为弑逆,人道之不幸哉!

自汉魏禅让,君臣之义替,魏之三帝非废则弑,或假为禅让,晋之七帝皆不得其终,惠帝弑于藩王,怀愍二帝虏于戎狄,元帝逼于王敦,海西废于桓温,安恭二帝弑于刘裕。刘宋代兴不久,辅政大臣徐羡之、傅亮、谢晦推刃于少帝。至于文帝,又出以子弑父之祸焉!诚世道之惨变也哉!几何不沦于禽狄也!然君之废弑,鲜有起兵而致诛者,独桓玄授首耳。至于文帝弑于逆子,则普天莫不义愤,故以武陵王骏之庸懦而敌劭之凶狡,不旋踵而亡,与逆之弟濬,辅逆之臣萧斌亦皆不逃上刑。君臣之义灭,而父子之伦尚存,弑父者为覆载所不容,南朝之史,皆书元凶,称逆劭。可见人心之中,父子重于君臣,父子天性,不可泯也,人道之不至于澌灭,中国之胜于夷狄,赖此也夫!后世尊君卑臣,至以君臣大于父子,以君臣之义灭人之天性,则至于无君臣矣!

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:陶扬鸿《读史通论》:宋武帝、营阳王、文帝二十三篇(10935字)发布于2021-07-06 00:33:51