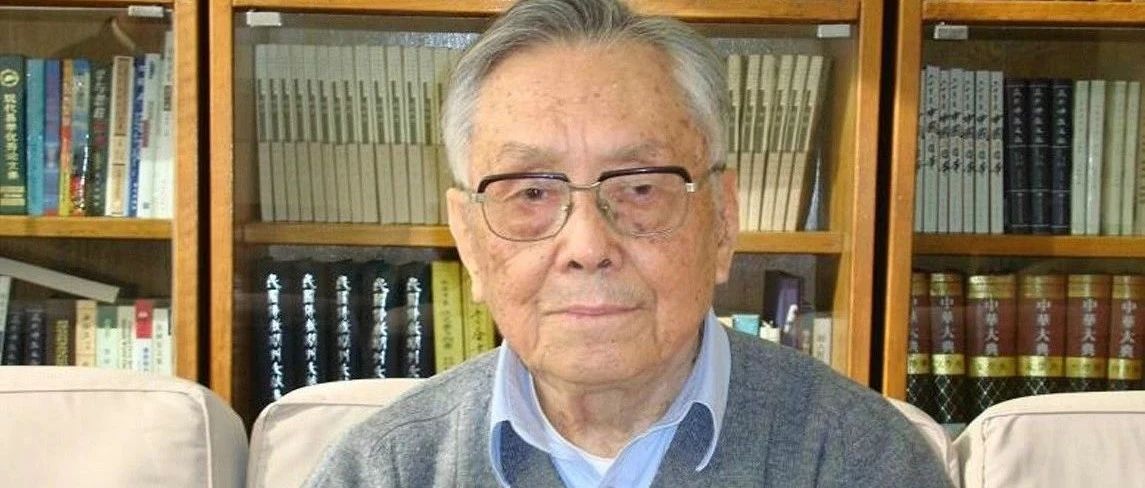

任继愈先生(1916.04.15~2009.07.11)

任继愈与季羡林同为山东人,都被视为中国的文化大师。2009年7月11日,两位文化老人在同一天去世,任继愈比季羡林早走了四个小时。

在当日新华社播发的电讯中,官方给任继愈的头衔分别是:著名哲学家、宗教学家、历史学家、国家图书馆名誉馆长。

公众对季羡林的熟悉程度明显高于任继愈。首都师范大学儒教研究中心主任、《原道》主编、任继愈再传弟子陈明表示,季羡林在上世纪80年代末期曾与冰心等人介入公共话题而走入公共视野,其散文著作《牛棚杂忆》一度成为关注焦点。“相形之下,任继愈身上的公共知识分子的色彩淡一些。”陈明说。

在陈明看来,任继愈一生的学术贡献以“学术活动的组织”最为突出——任继愈主编的四卷本《中国哲学史》从1960年代起就被用作大学教材,直到今天,各学校依然在使用这套著作。此外,任继愈主编的《中国佛教史》、《中国道教史》、《宗教大辞典》也成为学术界的经典著作。

“一辈子不担任挂名主编”是任继愈去世后,媒体对这位文化老人最普遍赞誉。

陈明曾经是任继愈担任所长的中国社会科学院世界宗教研究所的博士研究生。1991年,他应邀参与《中国哲学发展史》的编撰讨论会,该书由任继愈担任主编。会议在当时北京图书馆(现国家图书馆)招待所的平房里举行。

“黑咕隆咚的,有点像窑洞。”陈明告诉南方周末记者,几乎每次会议任继愈都要参加。“编撰工作开始后,他还退过别人的稿子,因为他觉得写得不行。”

任继愈曾先后担任国家图书馆馆长及名誉馆长的职务,许多人都曾经认为那只是一个虚职罢了。事实上,任职二十余年的时间里,任继愈组织了大量古籍整理及信息化工作。直到三年前,90岁高龄的任继愈还坚持每周两次去图书馆上班。

现居美国的著名哲学家、美学家李泽厚在位于科罗拉多州一个小镇的家中听说了任继愈去世的消息,他是任继愈最为得意的学生之一。李泽厚告诉南方周末记者,由于自己身体欠佳,可能不再撰写纪念文章了,他希望通过南方周末表达他对先生去世的悼念。

任继愈一生的诸多经历中,最受人关注的是与毛泽东的交往。任继愈生前对此一直闭口不谈,他去世后,这段往事被再度广泛传播。

从1996年起的四年间,陈明对任继愈进行过先后四次的采访。1998年5月的一天,在北京三里河南沙沟的任继愈寓所,陈明向任继愈提出了有关与毛泽东之间的交往的问题,得到的回答十分干脆:“我不想谈这个问题。”

众所周知的是,上世纪五六十年代,毛泽东对任继愈几篇佛学文章以“凤毛麟角”予以高度评价,相关批注后来被收进了《毛泽东文集》。

根据史料记载,1959年10月13日深夜,任继愈应毛泽东之邀走进中南海丰泽园与之进行了彻夜长谈。当晚,毛泽东对任继愈用历史唯物主义研究佛教的方法予以了充分肯定,同时谈及了宗教研究的重要性:“我们不但要研究佛教、道教,福音书(指基督教)也要有人研究。”

四年后的1963年,在一份《关于加强研究外国工作的报告》中,毛泽东写下批语:“对世界三大宗教(耶稣教、回教、佛教),至今影响着广大人口,我们却没有知识,国内没有一个由马克思主义者领导的研究机构,没有一本可看的这方面的刊物。”在批语中,他特别强调:“用历史唯物主义的观点写的文章也很少,例如任继愈发表的几篇谈佛学的文章,已如凤毛麟角,谈耶稣教、回教的没有见过。”

1964年,任继愈根据批示创办中国社会科学院世界宗教研究所,并出任所长。

无人知道任继愈对这段经历三缄其口的原因。不过,任继愈在接受陈明采访时,曾对毛泽东有这样的评价:“把毛泽东当成神,一个是他自身有把自己当成神那种欲望,可是广大群众也有这个心理……20多年后,即使毛泽东复活,他再想当神,也当不成了。”

陈明认为,出自毛泽东之手的“凤毛麟角”四个字,在某种意义上,成为任继愈在“动乱年代”行走的“护身符”。

任继愈于1956年加入中国共产党,被定义为“体制内”知识分子。任继愈性格偏于矜持谨慎,他在“体制内”,却努力不让自己成为任何政治漩涡的中心。这或许是他能相对平安地躲过“文革”前后数次劫难的另一个重要原因。

事实上,“文革”期间,任继愈的学术工作也受到了一定程度的干扰,但他曾对陈明表示,“没有多少遗憾”。任继愈的想法是:“要不发这个病的话,没有免疫性,以后迟早还要出现。代价很大,但没办法。”

坊间普遍认为,“历史唯物主义观”是任继愈受到毛泽东“钦点”的重要原因,此后,任继愈一直在这个框架内进行自己的学术研究。

尽管任继愈个人并未在“文革”前后遭受厄运,但目睹周遭的悲剧,他还是在“文革”结束后开始对这场浩劫进行了深层反思。

在他看来,“文革”的祸根有一个重要来源,就是几千年来植根于中国的儒家学说。任继愈提出了自己的“儒教是教”的理论——儒在中国,不只是学说,更是宗教。

任继愈于1978年在南京举行的一次学术会议上,首次提出了自己的“儒教是教”说,并先后发表《儒家和儒教》、《论儒教的形成》、《朱熹与宗教》等一系列论文,具体阐明了儒教的性质、教义、神灵、组织结构以及发展阶段。

事实上,“儒教是教”说在中国历史上曾经有过两次争论:一次是明末清初利玛窦否定“儒教是教”的理论;另一次是19世纪末、20世纪初的“儒教之争”,在这场争论中,陈独秀对“儒教是教”同样持反对意见,陈独秀认为,儒教之“教”为教化之教,而非宗教之教。

长期以来,中国被认为是一个没有宗教的国家,包括英国著名哲学家、历史学家罗素在内都持有这样的观点。在《中国问题》一书中,罗素曾说:“与西方文明比较,中国文明有类似希腊文明的某些要素,但没有引起狂热信仰的宗教,缺乏现代科学,整个民族没有宗教,只有朴素、有限的伦理规范。”

任继愈的“儒教是教”说否定了“中国没有宗教”的所谓“定论”。在1978年一经提出,在学术界立即引来了一片哗然,并持续三十余年——头十年,几乎是清一色的反对声音,反对者的观点与早年陈独秀基本相同;第二个十年,支持者依然寥若晨星。如今,越来越多的人开始逐渐接受了这个见解。“正在兴起的大陆新儒学,理论特征之一就是对儒教问题的关注和重视。”陈明从社科院调到首都师范大学后,成立了“儒教中心”。

从事哲学与宗教研究的任继愈曾多次提及自己是“坚定的无神论者”,其“儒教是教”说乃是着眼于“儒教”的危害性,他曾把“民主在中国推广不开来、家长制”等问题与儒教的这种危害性联系在一起。

有一次,任继愈以中国人观念中的“六亲不认”为陈明解释中国人观念中“孝”的偏狭:“我们如果说一个人‘六亲不认’,这是贬人的一句话。但熊十力说过一句话:‘现在的贪官污吏都是孝子贤孙。’这都是小农意识、家族意识,把对小家庭的孝放到了对国家、大众的忠的上面去了。”

在农村的所见所闻,也成为任继愈阐述自己观点的例证。他曾对陈明提起过以前下乡时,曾经看到农村老太太家里死了一只鸡,难受得哭。可公社里死了一头驴,她却一点也不难受。在任继愈看来,这样的思维是受封建影响的小农经济意识造成的。

他说,直到现在,一些意识形态领域的官员同样受这种小农经济意识的支配。任继愈批评这类官员:“只注意眼前利益、局部效益、近期效益,看不到现在赚不到钱或永远赚不到钱的一些学问的价值。”

“十年动乱期间的造神运动之所以得逞,千百万群众如痴如醉的心态,它的宗教根源不是佛教、不是道教,而是中国儒教的幽灵在游荡。”任继愈为“文革”发生的根本原因找到了宗教的脉络。他曾说:“中国宗教势力太大,又和政治结合在一起。从朱熹以后,教皇和皇帝就是一个人,政权可以转移,但宗教没法消灭,可随着皇权的颠覆,儒教也就垮掉了。但它的影响还在,我们的困难也就在这里。”

在这种影响之下,派生了群体性愚昧。任继愈认为,这种群体性愚昧为“文革”悲剧的发生提供了基础。他曾强调,“文革”很不正常,把毛泽东当神,是不对的。可是那么多崇拜者,也有许多高级干部,也有很多有学问的人,“整个社会的认识就在这么一个水平上”。

任继愈曾以两首歌曲暗示中国社会发展阶段的某种缺失。《国际歌》中说:从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝;《东方红》却唱:他是人民的大救星,他为人民谋幸福。任继愈指出:“我们直接从封建社会过渡到社会主义社会,差了一个阶段。

直到1956年加入共产党之前,任继愈一直坚信儒家思想,他和儒家思想之间的关联要追述到他的少年时代。

北洋时期,山东军阀张宗昌大字不识,却十分重视知识。那时的教育厅长王寿彭推行读经,认为读经可以抵制一下革命思潮,不容易犯上作乱。因此,任继愈小学时就学了《论语》、《孟子》。1934年,18岁的任继愈考入北京大学哲学系,先后师从汤用彤、熊十力、贺麟、钱穆等名师,对儒家思想的了解不断深入。

随着对马克思主义的深入了解,任继愈逐渐意识到儒家思想无法治国平天下。他曾说:“儒家关心社会,但通过修身齐家来治国平天下,这个不行。”

七七事变后,北大、清华、南开三所学校先是南迁长沙,再迁往云南,组成西南联合大学。任继愈亲历了从湘西徒步到云南蒙自的艰苦历程。在“西南联大”,他先是做学生,之后又做起了教师。抗日的烽火在他内心点燃了强烈的爱国意识,民族独立也成为他以及他那一代知识分子心中的追求。

多年以后,提及西南联大的经历,任继愈曾讲述这样一件事:那时,国民党要求所有高校必须开设所谓“党义”课,但西南联大却以伦理学代替“党义”课,这在当时的中国高校,只此一家,别无分号。

2007年,正值西南联大建校70周年,那一年,任继愈曾写下这样一句话:“西南联大值得怀念的是它的自由宽容、博大深宏的学风。团结师生的惟一凝聚力是爱国主义。”

“儒雅、绅士,有一种贵族气质,他的身上有古人之风。”陈明这样描述任继愈在他心目中的样子:“他总是穿着一件呢子大衣、拄着一根拐杖,就像一位英国绅士。”任继愈非常喜欢文学,尤其对鲁迅著作及英国散文情有独钟。

“在生活里,他给人一种距离感。”陈明告诉南方周末记者,任继愈的一些学生在他面前往往比较拘谨,有人甚至紧张得腿一直哆嗦。

任继愈也有温情的一面,作为任继愈的学生,李泽厚曾经得到他无微不至的关怀。

1950年,李泽厚成为北京大学哲学系的学生,由于父母早亡,家境贫寒,连夏天的衬衣及冬天的棉衣也要靠学校救济发放。当时,李泽厚有肺结核,还要接济湖南老家的一位堂妹。任继愈得知这些情况后,先是给他安排一些撰写文稿的工作,每次支付三四元钱作为酬劳。之后干脆每月给他5元钱或10元钱。

1955年,在任继愈的帮助下,已经毕业的李泽厚在《文史哲》杂志发表了平生第一篇学术论文,那是一篇关于康有为《大同书》的文章。

李泽厚告诉南方周末记者,他本性不是一个喜欢与人交往的人,很少与老师、同学或朋友来往。由于年纪相差不大,加之曾经给予的帮助,任继愈成为他惟一多年来一直保持联系的老师。

李泽厚2003年回国时,曾在陈明的陪同下探望了任继愈。根据陈明的回忆,出门后,陈明问李泽厚:“任老会同意你的观点吗?”李泽厚笑答:“他怎么可能同意?”

那是李泽厚最后一次见任继愈。

以陈明的角度看,李泽厚是任继愈最为欣赏的学生之一。“尽管任先生不大认同李泽厚的一些观点,但却很欣赏他。”

李泽厚本来已经计划好在今年回国时,再去探望任继愈。如今,这个愿望已经成为永远的遗憾。“还有一个遗憾是,我一直没有把自己出版的著作送过任先生。”越洋电话中,李泽厚的语气平缓,但略显沉重。

任继愈、季羡林相继去世,让“大师”这个名词再度出现在公众的视野中。“一个国家可以没有大师,但不能没有大师的标准,那只会使民族永远失去产生大师的可能。”陈明说。同时,他也十分欣赏这样一句话——活着时被人称为大师的人往往不是大师,死去后被尊为大师的人才是真正的大师。

任继愈生于1916年,他曾坦陈自己“错过了‘五四’”,但当年通过阅读鲁迅等人的著作,也受到了“五四”的影响。人们也更乐于从他身上找寻“五四”的气息与踪影。任继愈在西南联大的经历也再次唤起了人们对“自由宽容、博大深宏的学风”的向往。

对照那个年代与当下学术环境的巨大反差,陈明认为关键在于制度。“一旦制度改善了,制度里的人的变化还会是很快的。”陈明说。

说明:本文原载于《南方周末》2009年7月15日,作者平客。

任继愈:文化的五种现象

1997年4月7日,在中国文化书院(北大治贝子园)。

左起依次为周一良、季羡林、饶宗颐、任继愈

(高中理 摄)

文化的精华部分,集中表现为哲学。我们撰写的《中国哲学发展史》给中国哲学史定义为“中国哲学史是中华民族的认识史”,这个看法提出已有十年,现在仍然没有改变。

根据多年来从事中国哲学研究的经验和走过的曲折道路,深感考察中国哲学不能仅限于哲学本身,如果能把视野扩大,从民族文化发展的广度来考察中国哲学,可能看得更清楚些。

结合中国及外国的文化历史,纵向及横向考察,有以下几种现象:

文化发展的连续现象

中华民族的文化,从原始蒙昧中摆脱出来,不断前进,走着从低级到高级的路程,不断丰富其内容,由古朴到雕饰,由质到文。哲学的发展也是这样走过来的。中华人民共和国的历史才四十多年,但说到中国文化、中国哲学史有几千年而不是四十年。新旧政权之间可以一刀两断,新老文化是不能一刀两断的。“文革”中有些人宣称要打烂一切传统,事实证明这是愚昧的,也是做不到的。真正的革命者要对人类负责,对历史负责,要吸收全人类一切有价值的文化,不能随意地割断历史。哲学的发展也是有连续性的。正是因为有连续性,研究哲学史才有意义。

文化发展的积累现象

文化有连续现象,必然产生新旧文化积累现象。文学史上从《诗经》、《楚辞》讲起。汉有汉赋,以后有骈文、五言诗、七言诗、律诗、词、曲,不断出现新的形式。人们发现,不是有了五言诗就抛弃了赋,有了词曲,五言诗、七言诗就不再流行,有了古文就不要骈文。文体越到后来越丰富,后期包容了前期。有了白话文,古文还在使用。抗战时期,毛泽东同志有一篇声讨国民党不积极抗战的通电,就是用文言写的,道理讲得很透彻,也很有气势。哲学发展也有类似现象,不是有了后来的流派,就不要以前的流派,有了汉魏就抛弃先秦。正是由于这种积累现象,才使得中国哲学的内容随着时代的推移而日趋丰富,古老的传统中包含着新鲜的内容。

文化思潮的衰减现象

这里借用电信通讯的概念,远距离的通讯联络,讯号逐渐衰减。为了防止衰减,中间设有接力站,使衰减讯号得到增益。有价值的文学作品、艺术作品,有永久的魅力,能使千百万后人为之感动。《诗经》、《楚辞》是中国不朽的作品,西方荷马的史诗、莎士比亚的戏剧也感动了千千万万的读者。随着时代的推移,它们的影响在逐渐减弱。比如“五四”前后,青年男女要求从封建束缚中求得解放,《红楼梦》的影响很大。《红楼梦》这部小说对现在的青年男女的影响比“五四”前后要小得多。

这种现象在中国哲学史上也存在。同一种思想流派在前一个时期有过广泛影响,在后一个时期影响有所减弱。如孟子在世时,用全力辟杨墨,韩非时代认为天下之显学为儒墨两大派,汉初杨、墨、儒的影响都减弱了。

有人说孔子的思想影响了中国两千多年,其影响越来越大。这种看法与实况不符。孔子思想的影响,单凭孔子思想本身,不可能越来越大,只能越来越小。孔子的影响久远和中途得到接力站补充有关。汉代有董仲舒的补充,振兴了几百年;宋朗得到朱熹的补充,又振兴了几百年。得到振兴的是董仲舒的孔子、朱熹的孔子,不能简单地说成是原来的孔子的思想永不衰减。

文化交流的融会现象

不同的文化思想的体系相接触,有时互相吸引,有时互相排斥。无论吸引还是排斥,最终总会发生融会。即使互相攻击的双方也经常从对方吸收自己有用的东西。显著的例子如佛教与道教两种宗教相互争论了一千多年,为了战胜对方,不惜借用政治手段来打击对方。结果表明,中国的佛、道两教都吸收过对方的思想甚至教义、教理。儒、佛、道三教的关系也是这样。

正因为融会普遍存在着,我们治中国哲学史,除了探究思想的传授关系,还要注意它的融会关系。过去研究佛教、道教、儒家的历史往往是单线的,各自为战,这不符合历史的实际。写佛教专史,也要兼治道教、儒家;写儒家专史,也要兼顾佛教、道教;写道教专史,也要兼顾佛、儒,固不待言。

文化接触的势差现象

两种文化体系,发生接触,会产生影响。文化形成于一定特点,往往在批资本主义的口号下给封建主义留下了后路,甚至错误地把封建主义的东西当作社会主义的东西予以肯定。我们从事中国哲学史的研究,应该自觉地把批判封建主义的任务担负起来。

中国哲学史是中华民族的认识史,它展示出中国哲学与宗教的斗争中发展前进的历程,展示出人类抽象思维从低级向高级的发展,以及人类的认识是如何由浅入深,从片面向更多的方面扩展的。它也展示,哲学压缩了宗教的辖区,而宗教则不断地改变着自己的形式以维护它的阵地。中国哲学史用事实说明儒教形成后,给中华民族带来的苦难,直到今天,人们还不得不背着因袭的重担,不适应现代化的步伐。

哲学史作为认识史,无疑地将为人们提供可贵的借鉴。看到前人如何克服错误,我们从中受到启发;看到后人重犯前人已经犯过的错误,我们从中得到警惕。百年前恩格斯就指出:训练思维能力,迄今为止,还没有比学习哲学史更有效的方法。今天看来,它仍然是颠扑不破的真理。

(节选自《中国文化书院九秩导师文集:任继愈卷》,原文名:《从中华民族文化看中国哲学的未来》)

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:任继愈儒教的幽灵发布于2021-05-07 12:26:25