编者按

晚清文人崇侠尚武,追摹志士,与传统儒家以圣贤君子自期的心态迥异其趣。崔文东博士追溯这一人格理想的重塑过程,指出明清汉文史传中志士形象的接受与转化在其间扮演了重要角色。作者在甲午前后民族危机的大背景下,从跨文化交流的视角呈现近代中日思想的互动与连锁,深入分析中国士人如何在日本汉文资源的刺激下,含括并整合其他思想要素,重构侠士伦理,并为近代国民道德建立雏形。本文初刊台湾《汉学研究》第38卷第4期(2020年12月),感谢作者授权发表。

從崇儒到尚俠:

論晚清士人對明治漢文史傳中志士形象的接受與轉化

摘要:

本文探討晚清兩代士人如何接受並轉化明治漢文史傳《尊攘紀事》、《近世偉人傳》中的志士形象,建構新的人格理想。明治初年,漢學家岡千仞與蒲生重章藉助書寫漢文史傳爲志士正名,刻畫出帶有「儒」與「俠」色彩的兩類志士形象:他們皆推崇「尊攘大義/忠孝大義」,情緒慷慨,爲國獻身。在甲午戰前,黃遵憲依據漢文史傳撰寫《日本國志》,稱頌日本志士。他以「儒」涵括「俠」,將志士建構成忠君「處士」、「氣節之士」,輕生死,尚意氣,悖離了聖賢君子的人格理想。甲午戰後,維新派士人依據明治漢文史傳與《日本國志》撰寫政論,以「俠」含括「儒」,歌頌慷慨志士,召喚中國義俠。他們吸收康有爲、譚嗣同的「仁」學以及公羊學理論,結合「心力」、「博愛」、「復仇」等觀念重構俠士倫理,奠定了國民道德的雛形。

一、緒論

長期以來,中國以「文」立國,士人希聖希賢,以內聖外王爲志願。即使遭逢變亂,他們熱衷談兵論劍,依然以「文」爲本位。[1]這一思想文化傳統在二十世紀遭遇極大的衝擊,儒家聖賢君子的人格理想逐漸動搖。[2]其中一個重要表徵就是士人大力倡導尚武精神,以英雄豪俠自命。[3]誠如先行研究所言,二十世紀初中國尚武風潮高漲,「武國」日本的影響至關重要,以梁啟超(1873-1929)的學說爲例,無論是《新民說》之「論尚武」,抑或「中國之武士道」,皆由日本資源轉化而來。[4]

問題在於,梁啟超等人東渡後的尚武精神論述是否一蹴而就?抑或其來有自?在我看來,黃遵憲(1848-1905)於甲午戰前完成的《日本國志》稱頌志士,已經偏離聖賢君子的人格理想,埋下尚武精神的種子;康有爲(1858-1927)、梁啟超等維新派士人在戊戌年間撰寫政論,刻畫志士,更是極力鼓吹尚俠之風。這段尚武精神的前史,同樣是日本資源有以致之,只不過上述晚清士人還無法閱讀日文著作,他們的思路、觀點主要源自明治時代儒者、漢學家岡千仞(字振衣,號鹿門,1833-1914)著《尊攘紀事》與蒲生重章(字子闇,號褧亭,1833-1901)著《近世偉人傳》等兩部漢文史傳。

職是之故,本文探討晚清兩代士人如何接受並轉化明治漢文史傳,重構日本志士形象,塑造新的人格理想。[5]論述「志士」時,文章以漢文史傳爲依據,江戶後期以降的尊王攘夷派皆涵蓋在内,並不侷限於幕末時代。他們大多來自下級武士階層,或以儒者自居,或以武士自命,又往往因應不同脈絡,被稱作「處士」、「浪士」、「義徒」、「義士」、「草莽」。[6]具體說來,文章以日本漢文史傳爲起點,探討漢學家如何將日本儒學建構成維新的思想動力,將崇儒志士建構成維新的主體,又如何運用史漢筆法塑造出沾染中國「儒」與「俠」色彩的兩類志士形象。其次以黃遵憲《日本國志》爲樞紐,探討他如何論述中國儒學驅動日本維新,如何以「儒」涵括「俠」,將志士均塑造爲氣節之士。再次分析維新派士人在閱讀明治漢文史傳與《日本國志》之後,如何以「俠」含括「儒」,將志士均闡釋爲俠士,又如何引入其他思想資源,塑造出救國的俠士典範。以往關於中日思想文化交流的討論,側重從思想、概念入手,積累豐厚。[7]本文則試圖強調,漢文史傳中的志士形象既包涵思想要素,也蘊含情感力量,晚清士人正是在思想衝擊與情感共鳴的合力之下,一步一步推動了理想人格從「儒」到「俠」、從「文」到「武」的轉變。

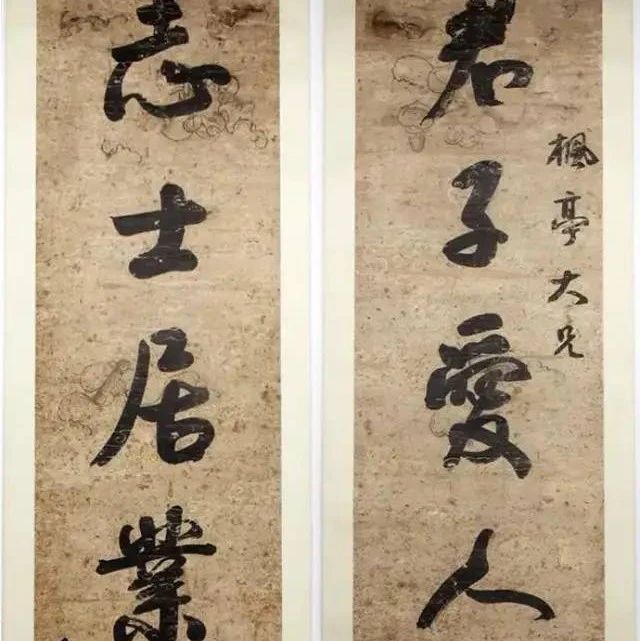

二、「書生劍客」與「忠臣義士」:明治漢學家筆下的志士形象

倒幕維新是日本歷史上至關重要的政治變革,進入明治時代,大量史著紛紛湧現,以不同立場、從不同角度論述其動因與意義。本節討論的岡千仞《尊攘紀事》與蒲生重章《近世偉人傳》兩部漢文史傳亦是當年的名著,風行一時。[8]前者採用紀事本末體,敘述從美國黑船叩關到幕府大政奉還期間的幕末歷史;後者爲規模宏大的紀傳體著作,以江戶後期直至幕末時代「忠臣義士孝子節婦」事蹟爲主體。[9]幕末讀書人熟習《史記》與唐宋八大家文,擅長縱論天下國家大勢,臧否人物。[10]兩書著者承襲此潮流,敘述生動,議論慷慨,極力表彰志士的貢獻。此外,兩書還收入大量知交與弟子的序跋評點,他們大多是儒者、漢學家,與著者同氣相求。

岡千仞、蒲生重章爲何如此推崇志士?這與兩人的經歷息息相關。[11]岡千仞出生於仙臺藩的下層藩士家庭,青年時代赴江戶昌平黌求學,研習儒學與漢詩文。後投身尊王攘夷運動,與舊同窗松本圭堂(1831-1863)、松林飯山(1839-1867)開設大阪雙松岡塾,結交志士。返回仙臺藩後,由於反對主政者的佐幕方針,被捕下獄。蒲生重章出生於村松藩,由身爲藩醫的伯父養育成人,後赴江戶學習漢方醫學與儒學,亦以漢詩文而聞名。由於支持本藩的尊王改革派,他失去出仕的機會,親友更因此而殉難。明治維新後,兩人夙願得償,卻未能施展抱負。一方面,薩長藩閥把持明治政府,仙臺藩、村松藩曾經對抗新政權,兩人因此仕途不順,他們都曾進入修史局,又很快去職。另一方面,明治政府大力推崇西學,儒學急遽邊緣化,兩人只能藉助設塾授徒,與同道推動「斯文學會」,[12]勉力維繫漢學命脈於不墜。一言以蔽之,他們同爲心繫天下、尊王倒幕的幕末儒生,皆是鬱鬱不得志的明治漢學家。就廣義而言,兩人亦堪稱志士。

由此看來,岡千仞、蒲生重章於明治初年撰寫「私史」,其實寄託了紓解鬱結的用心。兩人對當時主流論述忽略志士貢獻深感憂慮。岡千仞就屢屢感慨殉難志士身死名滅:「而水戶氏首唱尊攘大義,忠勇志士,竭力國事者,或觸刀鋸,或僵囹圄,流離困辱,死亡畧盡。而世談維新者,亦不甚說水戶氏,何天厚于爲之終者,而薄于爲之始者乎?」[13]「當時所交諸士,士權(按:松本圭堂)、伯鴻(按:松林飯山)以下,或死刺客,或死兵戈。而戊辰之事,投風雲乘際會、列名爵班撫仕者,不在于彼而在于此。何天之薄於爲始者,而厚於爲終者也?」[14]他因此在書中強調志士的功勳,既是對抗遺忘,也間接爲自己的貢獻正名。蒲生重章表述意圖時更爲直白:「葢自古俶儻非常之士,不遇於世,則往往網羅國家遺事,以傳後世。後世讀其書、欽其人,如覩景星鳳凰,豈不盛哉?余之不肖何敢望之,然而其所志則有慕焉。」[15]他爲此特別表彰「有偉功於中興維新之際,磊磊軒天地者」,其中大多是死難志士與不遇的讀書人,也包括了他的親友及其本人。[16]

與此同時,兩人對西化大潮頗爲不滿:「今也洋學大行,人人從事歐米學科。新進穎脫而出者,往往自封所得,外視漢學。語及六經,則誹笑爲迂腐不解事,陋儒不明聖旨。」[17]「但唱西洋開化之說,孳孳於功利技藝,而擯斯文以爲迂濶。六經仁義之說,束之高閣,甚則至扵欲併漢字廢之。」[18]他們因此極力突出漢學之於日本的意義:「我邦於漢學,歷世神聖所取以建國體,維民彝,傳寶祚於千萬世之久,豈可以與漢土異其域而外之乎?」[19]「抑斯文既爲我邦固有之道,而列聖之所遵守,中興偉業所須以舉者,則聖天子賢宰相寧可蔑視之哉?」[20]就此而言,岡千仞在書中崇尚「尊攘大義」,蒲生重章稱揚「忠孝節義」(詳見下文),皆旨在維持漢學/儒學的地位。

《尊攘紀事》牌記

那麼,表彰志士如何能夠與推尊儒學相聯繫?箇中關鍵,就在於《尊攘紀事》與《近世偉人傳》建構出如下維新觀:儒學是維新的思想動力,尊奉儒學大義的志士則是維新的主導力量。具體說來,《尊攘紀事》主要援引了水戶學的思路與概念。江戶初年,水戶藩藩主德川光圀(1628-1700)組織藩儒撰寫《大日本史》,以朱子學道德論述構建歷史觀,開創了水戶儒學流派。江戶後期,會澤正志齋(1781-1863)、藤田東湖(1806-1855)等水戶儒者融合古學、國學思想,創出「國體」論,宣揚「大義名分」、「尊王攘夷」,今人稱作後期水戶學,對志士影響尤鉅。[21]岡千仞年輕時熟讀會澤正志齋的《新論》等著作,在《尊攘紀事》中極力標舉水戶儒者宣揚「國體」論的貢獻:[22]德川光圀「慨國體不立,名分不明,聘一代名儒,撰《日本史》」;[23]幕末時期水戶烈公德川齊昭(1800-1860)創設弘道館,作〈弘道館記〉,「發揮神聖之大旨,講究文武之大道」,「以其學專主國體,一時稱曰『天保學』」;[24]會澤正志齋、藤田東湖「專說神聖國體冠萬國」。[25]

事實上,後期水戶學的基本立場是「尊王敬幕」,《尊攘紀事》運用《新論》等著作提出的概念,進一步證明倒幕乃是時勢之必然。一方面,岡千仞從「神聖國體」出發,推論出「尊王」必須「倒幕」。書中援引《大日本史》,宣稱「寶祚之隆,與天壤無窮」,[26]強調萬世一系的皇統爲「國體」的核心,從而「有名分綱常不可得而泯滅如斯者也」。[27]這裡所謂「名分綱常」顯然意指「君臣名分」、「君爲臣綱」,岡千仞根據會澤正志齋的「忠孝一致」論,又將其闡釋爲「忠孝大義」。[28]在後期水戶學的觀念中,「大義名分」意味著對國家秩序的絕對服從。[29]因此在岡千仞看來,唯有天皇親政體制才是合法的國家秩序,幕府政權與「國體」不合,「皆一時姦雄,因不得不然之時勢,立姑息治法。一切武斷戡定亂畧者,固非神聖立國之旨也」,[30]「尊王倒幕」勢在必行。另一方面,岡千仞也藉「國體」論推出「攘夷」必須「倒幕」。他與會澤正志齋一樣,强調日本作爲「神州」與「武國」的特殊地位,推崇「尚武」:[31]「我邦勇武立國」,[32]「蓋我邦創國以來,未曾爲外國所凌辱」,[33]因此必須實行「攘夷」國策。岡千仞其實贊成開國,但是認爲日本應該先背水一戰,無論勝敗,均可「振發神州固有之真元氣」。[34]幕府不戰而和,「不能盡其職」,「以堂堂獨立國,辱國體如斯」,[35]因此必然爲歷史進程所拋棄。

岡千仞記錄的幕末歷史進程可謂完美實踐了上述理論。不僅水戶、長州、薩摩三藩君臣推動尊攘,志士同樣尊奉大義,「原其始心,皆重國體,誓尊攘之大義者」,[36]「獻其丹誠而效其忠節」。[37]由於志士踐行名義最爲堅決,對維新的貢獻也就最爲卓著:「余嘗論維新大業,成於浮浪之手,十居七八,以是也。」[38]。

《近世偉人傳》論述儒學、志士與維新之關係時,主要借鑑朱子學的思路。[39]對於蒲生重章及其友人而言,歷史變革與志士抗爭皆是儒學教化有以致之。這在〈慶斯文學會序(錄以代自序)〉一文中體現得最爲顯豁:

余嘗竊謂:大政維新之功,斯文舉之也。所謂斯文即我固有之道,而列聖之所遵守者。盖蒲生君平、及高山彥九之徒,唱之於寬政文化間(按:江戶後期);賴山陽、梁川星巌之徒,和之於天保弘化間;處士及諸藩義徒,繼之於安政慶應間(按:幕末時期)。而明治中興之偉業集矣。 嗚呼斯文也,亘乎萬古而不泯滅。在天則日月星辰皆斯文也,在地則草木山川皆斯文也,在人則禮樂制度皆斯文也,而君臣之義,父子之親,夫婦之別,長幼之序,朋友之信,無適而非斯文也。苟斯文而泯滅,則無天也,無地也,無人也。然則斯文其焉可不興起哉? 重章不敏,不自揆,修私史,始自君平,以迨中興諸子,凡孳孳於斯文者,皆採而傳之,以布世區區之心,竊在乎維持斯文焉耳。[40]

考察蒲生重章的其他文章,我們會發現他也受到「國體」論述影響,宣稱「獨我邦萬世一系,神聖之子孫,繼繼承承於無窮,世界萬國無其比者」,但又強調儒學之「彝倫」是「萬國之公道」、「自然之道」。[41]可見在朱子學的思路下,處於最高位的並非日本獨有的神聖「國體」,而是儒學之「道」。就廣義而言,此處的「斯文」指代儒學,也意指朱子學的普遍性道德原理,因此乃是「日本固有之道」,亙古不變,既蘊含於天地萬物之中,又顯現於五倫之上。「儒學/斯文」教化了日本的「忠臣義士孝子節婦」,他們踐行「君臣之義,父子之親,夫婦之別,長幼之序,朋友之信」,合乎「斯文/道」,因此引發明治維新。

《近世偉人傳》牌記

就狹義而言,「斯文」主要指涉書中反覆提及的「忠孝大義」。[42]蒲生重章此處突出的「孳孳於斯文者」都是志士,包括蒲生君平(1768-1813)等尊王學者,以及實踐尊攘的「處士及諸藩義徒」。或者藉用蒲生重章弟子的概括:「安政文久間,忠臣義士輩出,但知有國,而不知有身。今致此維新之隆治,蓋此輩之功居多,宜大書特書屢書以傳矣。」[43]正是由於「忠臣義士」提倡與實行「斯文/忠孝大義」,明治維新才能大功告成,因此他們的事蹟成爲全書的主體。值得注意的是,「處士」、「義徒」大多是武士、浪士,蒲生重章所謂「斯文」,其實涵括了「武」的色彩。[44]

那麼兩人又塑造出怎樣的志士形象?兩書皆包含學者與武士,著者因應日本儒學的「文武兩道」,[45]對兩種類型都極力表彰,又承襲漢文學的傳統,化用《史記》等經典,[46]爲兩類志士賦予「儒」與「俠」的色彩。

在《尊攘紀事》中,岡千仞屢屢將幕末時代與中國春秋戰國做類比,以三蘇論策的筆法,將「志士/浮浪(即浪士)」刻畫爲最具陽剛氣質、最願意爲「名義」獻身的群體:[47]

葢當時王矦生長深宮,骨緩肉慢,柔懦如婦人。而門閥世臣,亦皆顧身家重田祿,惴惴焉唯過失之懼。而浮浪游士,既不得志其國,周遊四方,備嘗艱難,磨礲才知。其於天下大勢,諳熟胸中,其臨大事斷大計,勇往敢爲,無一所顧惜。……方今幕府政令不行,而三百諸矦生長宮中,不知哀樂爲何物;世臣門閥,概皆紈袴子弟;而浮浪書生,雲集輦下出入公卿之門,揣摩天下之勢,使幕府至有今日之舉動,豈非天下之權歸浮浪之手乎?[48]

岡千仞在〈山縣昌貞傳〉中也有類似論述:「獨浮浪處士有氣概者,涉書史,誦古今,……退顧一身,浮寄孤懸,無足顧惜者。曰:『名義之所在,以之觸嫌忌、陷刑辟,不害烈士』」。[49]概言之,「浮浪」出身低微,因而無所牽掛,爲踐行「尊攘大義」,不惜慷慨赴死。

對岡千仞而言,「浮浪」包括「書生」,山縣大貳(1725-1767)、蒲生君平、高山彥九郎(1747-1793)等學者皆是「處士橫議」的代表——不僅眉批宣稱「高山蒲生以下,孰非浮浪書生」,[50]〈山縣昌貞傳〉所舉「浮浪處士」也是上述三人。但《尊攘紀事》敘事始於美艦叩關,因此書中真正詳細描摹的學者,僅有佐久間象山(1811-1864)、吉田松陰(1830-1859)師徒。他讚美兩人「慷慨論國事,四方志士爲其所風動,爭起論事」,「益風教,裨家國」,尤其突出吉田松陰「在罪籍之中,鼓舞尊攘二字,使一藩子弟,歙然致死于此」。[51]學者宣揚大義,教化弟徒,可與「東林講學者」相提並論。[52]

書中「浮浪」的主體則是從事暗殺、武裝叛亂的尚武浪士:「蓋當時浮浪,概皆書生劔客(按:語意側重在劍客)」。[53]岡千仞化用了《史記》〈游俠列傳〉、〈刺客列傳〉的筆墨,[54]圍繞重大事件(櫻田門外之變、天誅組之變、天狗黨之亂、坂本龍馬締結薩長同盟等)刻畫劍客群像。他們不僅議論國事,更爲此以武犯禁、重義輕生:

外國事興以來,書生劔客,慷慨國事,競爲詭激。腰橫大刀,曰攘夷刀;脚穿濶袴,曰脫藩袴。論及尊攘,切齒扼腕,罵要路權貴爲姦物,嘲老成宿儒爲迂腐。悲歌劔舞,繼以泣涕,輾轉相傚,殆爲一世風尚。[55]

雖然浪士「激客氣,逼義憤」,行事不擇手段,不計後果,「視死如塵芥」,但他們動機純粹,「赤心報國」,[56]故而堪稱孟子所謂的「大丈夫」:「名義所在,抉腸絕脰,斷行其志,此謂之大丈夫。」[57]

《近世偉人傳》刻畫「忠臣義士」時,同樣藉用中國歷史來做對照。除了渲染他們奉行「忠孝大義」,更強調他們皆是「氣節之士」,並且將幕末與東漢風俗之美相提並論:「人人皆慷慨尚名節,猶如東漢之俗。及開化說起,人人講功利,士風靡然萎苶,猶如西晉之清談放蕩。憂世者其亦可不鑒哉!」[58]需要強調的是,所謂「忠臣」,其實絕大多數是布衣處士,雖然無官無職,同樣憂國愛君,滿懷政治主體的使命感。

相對而言,《近世偉人傳》頗爲突出「文儒」。在體例方面,全書各編就往往「以文儒之士爲傳首」,原因在於「轟天震地之偉業或成乎眼無丁字者,獨至於矯正澆風,挽囬頹俗,則有待於文儒之士」,[59]文儒正是宣揚忠孝大義的主力。與之對應,蒲生君平等尊王學者皆入選,藤田東湖等水戶儒者亦納入書中。他們因講學論政而觸犯幕府,爲堅守大義而慷慨赴死,令中村正直(1831-1891)等評者印象深刻:

有若高山正之、蒲生君平,不憂一身之牢騷困苦,而以皇道之陵夷、戎狄之猖獗爲憂,以致天下稍稍聞風而興。有若高埜長英、渡邊華山,首講遠西之書,觸時俗之忌諱,殺身而不悔,以大開天下之耳目,其功可謂偉矣。其後有若吉田松蔭之死於獄,有若佐久間象山之被刃於道,皆所以使一世進于文明。[60]

不過,蒲生重章所謂「處士」與「義徒」,主體依然是武士,其中不乏岡千仞細緻刻畫的「劍客」。蒲生重章同樣化用〈游俠列傳〉、〈刺客列傳〉的筆墨,描繪他們的義勇形象:在天誅組之變中,平野國臣「糾合義徒」,「斃於姦鋒之下」,[61]真木保臣兵敗自刃,「以身殉天地」;[62]在天狗黨之亂中,武田耕雲齋「蒙流賊之名」,[63]爲幕府處斬,松本圭堂軍敗「伏刃而死」[64];坂本龍馬與三命通会巫咸撮要皆是「慷慨氣節士,盡力於國事,斃而止」。[65]這些浪士身體力行「忠孝之義」,起兵對抗幕府,爲此犧牲生命。他們大多身死而名滅,以致岡千仞在序言中感慨萬千:「慷慨悲憤,糾合同志,觸法網,辱囹圄,伏刀鋸,身首異所,魂倀倀乎無所依。」[66]

在有些傳記中,蒲生重章更直接將傳主與游俠刺客相提並論。蒲生重章深知他們的行爲不合儒家之中道,依然屢屢爲之辯護。他書寫志士刺殺幕府重臣,對「我邦萬延文久以還,爲荊軻所爲者眾矣」極爲贊美,強調「不滿於宗(按:應爲宋)儒以荊軻爲盜也」,稱許志士乃是出於「忠臣孝子萬不得已之苦心」。[67]他刻畫藩士「自殺以諫其主」,友人元田南豐如是評論:「蓋其事雖近俠,非中行,要爲地球上一奇觀,照映乎史策,千歲有生氣,豈非我歷朝忠厚之教所使然哉?」[68]由此看來,只要志士踐行忠孝大義,即使手段激烈,依然值得稱許。[69]

從前述引文可以看出,岡千仞與蒲生重章在書寫人物時,幾乎每篇都反覆使用「慷慨」一詞。「慷慨」源出於《史記》,〈項羽本記〉以之渲染項羽兵敗之後的悲憤之情,〈刺客列傳〉又藉以形容荊軻易水悲歌的激昂與決絕。對志士而言,漢文詞匯「慷慨悲歌」、「慷慨憂國」最精確地傳達了彌漫於整個時代的情緒,既指涉志士對於國家命運的憂慮,對國勢衰敗的悲憤,也蘊含對自身遭遇的感慨,以及爲國獻身的決絕。岡千仞與蒲生重章在當年也共享了「慷慨」情緒。岡千仞曾自詡:「余三變氣質:在茗黌爲勤敕書生,後游京攝,爲風流文人,更變爲慷慨義徒。」[70]蒲生重章如是追憶道:「日與快友酌美酒,慷慨淋漓論天下之事以爲快矣」。[71]兩人在友人筆下的形象也別無二致:「鹿門在藩失意,……悲歌慷慨,痛罵當路人,漸傳爲怪事。」[72]「蒲生子闇,慷慨之士也。」[73]在這個意義上,《尊攘紀事》《近世偉人傳》可謂以漢文凝結了志士的「情感結構」。

三、「處士橫議」:黃遵憲筆下的志士形象

1877年,清廷正式向日本派駐使節,何如璋(1838-1891)、黃遵憲等士人乘槎東渡。他們很快與岡千仞、蒲生重章等漢學家相知相識,接觸到《尊攘紀事》、《近世偉人傳》等漢文史傳,爲之作序題跋。[74]在這批晚清士人中,黃遵憲與兩書緣分最深,於《日本雜事詩》(1879年初稿,1890年定稿)、〈近世愛國志士歌〉(1885?)、《日本國志》(1887年成書,1895年刊刻)等著作中反覆書寫江戶後期及幕末歷史。其中《日本國志》論述最詳盡,影響最深遠,本節的討論即以此爲中心。

眾所周知,黃遵憲是贊成變法的士人,也是倡導經世致用的儒者。出於擔任使節的機緣,他親身感受到維新後的日本國勢蒸蒸日上,因此決意撰著《日本國志》。全書以「詳今略古,詳近略遠」爲原則,藉「通志」體記錄日本歷史以及明治時代的大政方針,希望爲中國的變法提供借鑑。[75]作爲維新之序幕的尊王攘夷運動也佔據了大量篇幅(集中在〈國統志三〉、〈鄰交志五〉)。根據我的發現,這些內容大多摘錄自另外兩部漢文史傳——《近世日本外史》與《續國史略後編》。[76]不過兩書爲編年體著作,觀點不夠鮮明,黃遵憲依據岡千仞與蒲生重章的思路重組史料、發表議論。黃遵憲旨在將日本塑造爲正面典範,藉志士形象「興起吾黨愛國之士」。[77]但是以武犯禁的浪士與中國士人推崇的理想人格頗有齟齬,因此不能不對相關論述加以轉化。

黄遵宪

這裡首先分析黃遵憲如何論述儒學、志士與維新的關係。黃遵憲身爲儒者,接受「儒學教化引發倒幕,崇儒志士主導維新」這一論斷毫無障礙,但是就「儒學」的內涵而言,他與明治漢學家的闡釋有所差異。他在《日本國志.國統志三》中如是蓋棺定論:

德川氏興,投戈講藝,文治蒸蒸,親藩源光國始編《大日本史》,立將軍傳、家臣傳,以隱寓斥武門、尊王室之意。 其後,山縣昌貞、高山正之、蒲生君平,或佯狂涕泣,或微言刺譏,皆以尊王之意鼓煽人心。 既而,源松苗作《國史略》,賴襄作《日本政記》、《日本外史》,崇王黜霸、名分益張。而此數君子者,肖子賢孫,門生屬吏,張皇其說,繼續而起。蓋當幕府盛時,而尊王之義浸淫漸漬於人心,固已久矣。 故論幕府之亡,實亡於處士。 前此之攘夷,意不在攘夷,在傾幕府也;後此之尊王,意不在尊王,在覆幕府也。嗟夫!德川氏以詩書之澤,銷兵戈之氣,而其末流禍患,乃以《春秋》尊王攘夷之說而亡,是何異逢蒙學射,反關弓而射羿乎?[78]

黃遵憲一方面吸收了蒲生重章的「斯文興起」論述,強調志士——他採用「處士」這一稱呼——前赴後繼,倡導並踐行尊王。另一方面,他也接受了岡千仞關於尊王、攘夷皆旨在討幕的觀點。在此基礎上,他將維新歸功於德川幕府崇文尚儒,先有《大日本史》揭櫫尊王之義,再有江戶後期以來處士身體力行,最終倒幕功成,扭轉國勢。[79]黃遵憲提及德川光圀表彰伯夷「忠殷室」、「忠臣楠子(楠木正臣,?-1336)」,[80]據此看來,他理解的「斯文」與「尊王之義」,並非日本儒學所謂「忠孝大義」,而是中國式的「忠君」。

此外,他又強調儒學源自中國[81],江戶儒者藉《春秋》書法,標舉《春秋》大義,引發明治維新。換言之,倒幕運動正是《春秋》經世學的實踐。這在他爲日本漢學家藤川三溪(1817-1889)《春秋大義》所撰序言中論述得最爲詳細:

凡所以鼓動群倫,同德同力,卒覆幕府,以成明治中興之業,皆《春秋》尊攘之說有以驅之也。何其奇也!夫《春秋》之事夥矣,而後世儒者謂專在尊攘,此亦南渡以來,憤宋室孱弱,有爲之言,求之《春秋》,未必悉當。而日本行之,其效乃如此。 嗟夫!通經所以致用也,苟實事求是,歸於有用,則雖郢書燕說,而亦無不可,又何必一字一義之必求其當也哉![82]

前人早已論及,宋人解經志在經世,不屑於章句注疏,南宋《胡氏春秋傳》等著作受到現實處境的刺激,尤其發揮攘夷復仇之旨。[83]黃遵憲對此解經方式深表贊同:通經的關鍵不在字斟句酌探求本意,而是在於指導政治實踐,即使「郢書燕說」,亦無傷大雅。對他而言,日本倒幕運動就是通經致用的結果,日本「處士」實爲經世致用的典範,中國士人應仿效,發揮儒學的經世功能。這顯示出黃遵憲對儒學依然充滿信心,正如他在《日本國志.工藝志》中所說:「吾不可得而變革者,君臣也,父子也,夫婦也,凡關於倫常綱紀者皆是也。」[84]日本倒幕成功恰好證明了儒學的生命力。

那麼黃遵憲又如何轉化志士形象?如前所述,他將志士統稱爲忠君「處士」。在幕末明治的脈絡中,「處士」涵蓋尚武浪士;而在古典中文的語意系統裡,「處士」指稱未出仕的才德之士,並無「武」的意涵。[85]黃遵憲很大程度上將日本文、武志士轉化成中國式的布衣儒者。與此同時,黃遵憲頗受到蒲生重章所謂「慷慨氣節」的觸動,將處士都視爲「氣節之士」,並屢屢指涉東漢士人,突出其忠節。譬如他宣稱德川幕府「投戈講藝」,即典出《後漢書.樊宏陰識列傳》中頌揚漢光武帝之語:「東西誅戰,不遑啟處,然猶投戈講蓺,息馬論道。」[86]如此一來,德川氏崇儒與光武帝大興儒學如出一轍。在總結維新的動因時,他極力表彰「處士橫議」的功勳,[87]將布衣之士的清議視作扭轉政局的關鍵,透露出《後漢書.黨錮列傳》的影響:「逮桓靈之閒,主荒政繆,國命委於閹寺,士子羞與爲伍,故匹夫抗憤,處士橫議,遂乃激揚名聲,互相題拂,品覈公卿,裁量執政,婞直之風,於斯行矣。」[88]而黃遵憲也確實將安政大獄類比爲黨錮之禍,「株連甚眾,時人謗其濫刑,比之漢黨錮、明東林禍」。[89]除此之外,黃遵憲也刻意突出處士視死如歸的勇氣:

德川氏修文偃霸,列侯門族,生長深宮,類骨緩肉,柔弱如婦女,即其爲藩士者,亦皆顧身家、重祿俸,惴惴然惟失職之是懼。獨浮浪處士,涉書史,有志氣,而退顧身家,浮寄孤懸,無足顧惜。於是奮然一決,與幕府爲敵,徇節烈者於此,求富貴者於此,而幕府遂亡矣。[90]

這段文字顯然脫胎於《尊攘紀事》與〈山縣昌貞傳〉,但黃遵憲強調的重點轉爲「志氣」、「徇節烈」。他對死於安政大獄的諸多學者尤爲稱道:「而人心益憤,士氣益張,伏蕭斧、觸密網者,不可勝數。前者駢戮,後者耦起,慨然欲伸攘夷尊王之說於天下,至於一往不顧,視死如歸,何其烈也!」[91]這番議論不免令人想起司馬光對黨錮之士的讚美:「是以政治雖濁而風俗不衰,至有觸冒斧鉞,僵仆於前,而忠義奮發,繼起於後,隨踵就戮,視死如歸。」[92]

《日本國志》之〈國統志〉〈鄰交志〉雖爲編年體,但是其中也以夾註的方式插入不少志士的傳記,黃遵憲遴選出來的皆是文儒,從而強化了「處士」即是忠君之儒者的意涵。這其實是黃遵憲一貫的思路。《日本雜事詩》第七十三首就是源自閱讀《近世偉人傳》中「布衣蒲生秀實、高山彥九郎」等志士事蹟的感受,譜寫志士的群像:「叩閽哀告九天神,幾個孤忠草莽臣。斷盡臣頭臣筆在,尊王終賴讀書人。」[93]隨後的〈近世愛國志士歌〉又依據《近世偉人傳》等著作,歌詠十二位志士,其中八位是學者,其中一首更抑武揚文:「文章亦小技,能動處士議。武門兩石弓,不若一丁字。」[94]《日本國志》在此基礎上再做篩選,將以下志士事蹟納入書中:山縣大貳、高山彥九郎、蒲生君平、林子平(1738-1793)、渡邊華山(1793-1841)、高野長英(1804-1850)、佐久間象山、吉田松陰。[95]與「外史氏曰」中的議論相對應,上述儒者均以氣節著稱,或是「慷慨多奇節」,或是「以名節鼓舞士氣,至今稱道」。[96]

《日本國志》初刻本

由於《日本國志》全面記錄幕末歷史,黃遵憲也沒有回避《近世日本外史》、《續國史略後編》中從事刺殺、暗殺的浪士事蹟。兩書均以「處士」稱之,黃遵憲在相關段落裡保留了這一詞彙在幕末脈絡中的原初內涵:「於時,倡尊王攘夷者,處士也;橫行擅殺者,亦處士也」,「而人心益憤,處士謀殺外人、陰刺朝臣之禍迭作矣」,「處士橫行,殺伐之風大起」。[97]從措辭來看,黃遵憲對此類行爲並不贊成。這可與他早先在《日本雜事詩》第一一九首中的說法相對照:

《山海經》既稱倭國衣冠帶劍矣。然好事輕生,一語睚眥,輒拔刀殺人,亦時時自殺。今禁帶刀,而刺客俠士猶縱橫。史公稱『俠以武亂禁』,惟日本爲甚」。[98]

想必正是出於對橫行擅殺的反感,他在《日本國志》中完全沒有提及「俠」字,以免影響讀者對「處士」群體的評價。[99]換言之,他用「慷慨氣節」涵括浪士的血氣之勇,淡化「以武犯禁」的色彩。

黃遵憲塑造志士的策略頗爲順理成章,因爲就精神氣質而言,東漢氣節之士往往被視作俠士的後繼。[100]趙翼(1727-1814)《廿二史箚記》卷5「東漢尚名節」條如是說:

自戰國豫讓、聶政、荊軻、侯嬴之徒,以意氣相尚,一意孤行,能爲人所不敢爲,世競慕之。其後貫高、田叔、朱家、郭解輩,徇人刻己,然諾不欺,以立名節。馴至東漢,其風益盛。蓋當時薦舉徵辟,必採名譽,故凡可以得名者,必全力赴之,好爲苟難,遂成風俗。

他對此風俗持批評態度:「蓋其時輕生尚氣己成習俗,故志節之士好爲苟難,務欲絶出流輩,以成卓特之行,而不自知其非也。」[101]黃遵憲則反其道而行之,讚賞志士「尚名節」、「輕生尚氣」。

據此看來,黃遵憲期待中國士人以日本慷慨氣節士爲參照,激發政治主體的意識,甚至對近於俠的氣概也不排斥。我們如果結合思想史的背景來考察,會發現此一論述已經構成對傳統聖賢人格理想的衝擊。首先,氣節之士的行爲往往激於客氣、義憤,不能得義理之正,與聖賢頗有距離。[102]其次,清代立國之後,鑒於明亡教訓,禁結社、講學、書生論政,對東林黨人等氣節之士評價甚低。[103]而志士或是聚徒講武,或是著書論政,皆打破禁忌。

事實上,黃遵憲的觀點可謂空谷足音。當時熟悉明治漢文史傳——尤其是《尊攘紀事》——的晚清士人不乏其人,但他們皆無法認同志士。儒者朱一新(1846-1894)在《無邪堂答問》(1892)中對明治維新表示不以爲然,「倭人亦何嘗眞强」,對志士亦缺乏好感,「其俗好俠,稱『遊俠』曰『浮浪』,攘夷歸政之舉,亦浮浪輩倡議爲多(見岡氏《尊攘紀事》)。民情浮動,而狡悍好勝,略與西俗相同。故西人之親中國不如其親倭」。[104]同樣曾東渡日本的王韜在《重訂法國志略》(1890)中則直接批評岡千仞的尚武言論與「浮浪」的立場:「與法之窮兵黷武不以爲可戒,而反以爲可法,此殆近於浮浪子弟倡爲尊攘縱橫之說者,而不意出於儒士之口也,吾無取爾也。」[105]如果志士皆是狡悍浮浪、窮兵黷武的游俠,又如何能夠作爲中國士人的典範?

四、「仁人俠士」:晚清維新派士人筆下的志士形象

清廷敗戰於甲午之役,對晚清士人造成極大衝擊,開啟了中國近代思想的轉型時代。[106]自此之後,士人紛紛以日爲師,提倡變革,康有爲、梁啟超等維新派即是其中代表。眾所周知,戊戌變法運動以日本爲典範,明治維新前後的歷史遂成爲關注焦點。當時維新派士人尚未通曉日文,《尊攘紀事》、《近世偉人傳》等漢文史傳以及《日本國志》成爲他們瞭解志士的重要資源。[107]維新派士人一方面據以刊行維新史傳:康有爲委託康同薇(1878-1974)依據《尊攘紀事》與《日本國志》編纂《日本變法由游俠義憤考》,[108]康門弟子韓曇首(?-1900)則將其他漢文史傳翻刻爲《日本龍馬俠士傳》等著作。[109]另一方面,他們在閱讀上述著作基礎上,撰寫大量政論,揄揚日本志士,召喚中國義俠。一時間,維新派主持的各報刊——《時務報》、《知新報》、《經世報》、《譯書公會報》、《湘報》、《湘學新報》、《東亞報》——充斥尊俠言論,[110]鼓動起晚清第一波尚俠風潮。這些政論思路互相影響,觀點相似,本節的討論以此爲據。

《日本變法由游俠義憤考》牌記

由這些著作的題名即可看出,不同於黃遵憲以「儒」涵括「俠」,維新派士人選擇以「俠」含括「儒」。他們將「志士」統統翻譯成「俠」,宣稱俠士乃是維新的主體力量。譚嗣同的《仁學》首開其端:「與中國至近而亟當效法者,莫如日本。其變法自強之效,亦由其俗好帶劍行游,悲歌叱咤,挾其殺人報仇之俠氣,出而鼓更化之機也」。[111]就措辭來判斷,譚嗣同很可能依據了《日本雜事詩》的游俠論述,但是評價完全翻轉。他的摯友唐才常(1867-1900)閱讀《日本國志》後宣稱:「全恃二三俠士仁人,出死力,排眾議,以成今日維新之治。」[112]麥孟華的論調與之類似:「其大俠西鄉隆盛、大久保利通等起,舉日本之民而俠之,卒傾幕府,扶立王政,西歐畏之,遂有今日也」。[113]梁啟超的論述基於《尊攘紀事》、《近世偉人傳》:「日本自劫盟事起,一二俠者,激於國恥,倡大義以號召天下,機捩一動,萬弩齊鳴,轉圜之間,遂有今日。」[114]康有爲則強調編纂《日本變法由游俠義憤考》,乃是「集日本義俠發憤之事,以著其維新強盛之由」。[115]

維新派士人此時爲何如此理直氣壯地推崇日本俠士?這首先要歸因於道德與社會價值取向發生動搖。經歷甲午敗戰,士人開始對於中學/儒學爲體失去信心,對儒家的人格理想也產生懷疑。[116]畢竟,正如梁啟超所感慨,「中國被服儒術者,不上數十萬人」,如果儒學尚有生命力,卻爲何沒有「昌明吾教以結吾民心者也」?[117]所以在取法日本時,士人自然關注、推崇儒學之外的思想資源。他們閱讀漢文史傳與《日本國志》,面對書生/文儒與近乎游俠刺客的尚武浪士,轉而傾心後者,希望藉以衝擊中國的傳統。其次,士人情緒的轉變也至關重要。在危急的時局之下,他們極度焦慮、悲憤。章太炎就如是感嘆,「嗚呼!大波將激,大火將爁,而無憂怖者,其人情乎哉!」[118]麥孟華的筆調更爲誇張:「吾以爲丁斯世、宅斯土者,其無人心焉則已耳。苟猶有之,宜如何感慨羞憤,憂惋嗚咽,激昂迅厲,粉身碎骨,埋念積慮,以思一雪此恥也?」[119]相較於當年的黃遵憲,維新派士人更能夠體會且認同志士的「慷慨悲歌」情緒。他們不僅論政議政,更急於變革政治,因此熱烈贊成刺殺、自殺等激烈行動。

爲了說服讀者,維新派士人還發展出兩種論述思路宣揚尚俠的合理性。其一是俠爲失落的中國傳統,而且俠與儒同源,因此尚俠即是復古,足以恢復儒學的真精神。譬如麥孟華就宣稱「昔中國以俠立國者也」,並且強調「孔子,任俠之魁也」,「伊尹,任俠之魁也,殺身成仁,不可奪志」,但是由於從秦至清歷代統治者的壓制翦除,「故俠者代少一代,至於今,而其種遂絕於天下」。[120]康有爲則指出「古之任大事、報大仇、定大難者」皆是「多力之人」,隨後建立從孔子、周公、墨子、黨錮君子到東林復社的譜系,認爲他們與刺客游俠在精神上完全一致。[121]論述思路之二是俠爲普世的救國典範。在麥孟華看來,歐美諸國強盛,皆歸功於俠,乃是「大俠華盛頓」、「大俠爹亞士」、「大俠俾思麥」有以致之。[122]梁啟超心中的勇敢任俠之志士仁人,一樣包括了「爹亞」、「畢士馬克」。[123]在復興古學與擁抱普世的思路之下,他們儘量消弭了向日本學習的不適之感。

由於維新派士人將志士定位爲「俠」,書寫政論時遂屢屢援引司馬遷的文字,頗有日人承襲中國傳統的意味。但事實上他們所稱頌的並非「赴士之阸困」的古俠,[124]而是爲國獻身的俠士,看似復古,實則蘊含新思路。梁啟超、唐才常的論述皆是如此:「荊聶肩比,朱郭斗量,攘彝之刀,縱橫於腰間,脫藩之袴,絡繹於足下。」[125]「而其尊民權,伸士氣,輕死生,重然諾,發皇踔厲,奮不有身,尤得愛力纏綿之本。」[126]章太炎則直接摘抄《尊攘紀事》中最具司馬遷風格的「書生劍客,忼慨國事」,「悲歌舞劍,繼以泣涕」一節,讚美志士「其氣之雄毅與心之苦如此」。[127]另一方面,他們筆下的俠士也包含了氣節之士的特點。康有爲、韓曇首的描述皆屬此類:「而處士浪子發憤變政,灑熱血涕淚,剖心肝腎腸,以與幕政爭。玉碎連車於前,而劍擊彌挺於後,大獄數起,而雄心不降。」[128]「浪士雲從,群豪霧會,冒犯黨錮之嫌,褫奪疆侯之魄。其卒也,胸陷讎劍,血膏齊斧,殺身成仁,何其壯也。」[129]日本志士皆是主動爲國犧牲,維新派士人則套用「成仁取義」之類論述,儘量與儒家的生死觀拉近距離。[130]

然而若要論述「俠」爲普世的救國典範,僅僅依靠吸收司馬遷的論述以及某些儒學觀念依然不免捉襟見肘。爲此,維新派士人以「俠」的道德倫理爲原型,援引其他思想資源加以轉化,全面地衝擊儒家的人格理想。康有爲、譚嗣同重構的「仁」的道德理想正是他們重要的憑藉。康有爲、譚嗣同當時承襲理學傳統中的氣一元論,認爲天地之本原爲兼具物質性與精神性的「元氣」、「以太」,宣稱天地之大德爲「仁」。在萬物一體、心物合一的思路下,「元氣」、「以太」生生不息,遍佈於世界,人心之「仁」亦如「電力」、「以太」,可充擴宇宙全體,貫通社會人生。[131]他們同時受到陸王心學的影響,將心的主觀力量無限擴大,將良心與情緒等同,認為心的力量足以改變世界。[132]康有爲、譚嗣同的「仁」學皆具普世主義色彩,是放之四海皆準的道德準則。但在尚俠論述中,維新派士人從中抽取兩組核心概念,與「救國」相連接,不僅爲士人建構理想人格,更孕育出中國「國民道德」的雛形。

第一組概念是「心力」、「熱力」、「愛力」,維新派士人藉以爲俠士的犧牲精神與血氣之勇賦予嶄新的內涵,建構出類似於「愛國心」的新道德觀念。康有爲、譚嗣同的原初論述主要批判宋儒「主靜」傾向,前者以熱力爲生命之始,推尊「陽氣」、「熱力」、「愛力」,後者則以「變動」、「動力」爲世界生生不息的根源。[133]他們高度強調「心」、「心力」感知並實踐「仁」的能力,在萬物一體的思路下,增加「心」之「熱力」、「愛力」,也就足以改變世界。

在尚俠論述中,論者引入上述概念,建構「熱/冷」、「動/靜」、「生/死」等二元對立,推論出國家強盛肇源於前者,俠士則是最具「心力」、「熱力」的典範,足以扭轉國勢。麥孟華的論述首開其端:

國之亡也,不亡於兵弱、械窳,而亡於心力之糜;國之興也,不興於兵強,械利,而興於心力之堅。中國地方萬里,帶甲千萬,未爲弱也,誠使人急其國,士任其事,家懷其奮,國媿其辱,所謂大俠俠心也,我氣既昌,彼勢自糜。[134]

唐才常則舉日本爲例作證明:「嗟乎!造因成果,積憤回天,一二人心力所搏,遂闢中外大通之局,亞東首出之雄,熱力之爲用宏哉!」[135]康有爲思路類似,一面將日本維新歸功於「義士游俠熱血漲力發蹈之所成」,一面召喚中國的志士:

救之之道,惟增心之熱力而已。凡能辦大事、復大仇、成大業者,皆有熱力爲之;其心力弱者,熱力减故也。 凡古稱烈士、志士、義士、仁人,皆熱血人也,視其熱多少以爲成就之大小。[136]

在推崇「熱力」、「動力」、「漲力」的思路下,士人就無需再如傳統儒者一般追求中和之氣,俠士之「意氣」、「客氣」、「熱血」,均獲得不言自明的正當性。另一方面,由於良心等同於情緒,士人亦無需檢討自身行爲是否符合天理,俠士的情緒衝動、血氣之勇遂成爲任心而動的典範。更何況論者均將「心力」、「熱力」、「愛力」與「救國」相連結,愛國、救國的情緒越高漲,心力也就越強,也就越能夠改變國家命運,「熱力速而漲者,其民必智,其國必新;熱力大而神者,其民必仁,其國必群」。[137]正是在這樣以量取勝的思路下,他們不僅呼喚士人效仿俠士,更屢屢針對「吾四百兆神州之遺民」——即全國民眾發聲,因為「吾中國以四萬萬人而國者也」,[138]據此推算,「果能合四萬萬人,人人熱憤,則無不可爲者」。[139]

谭嗣同与康有为

第二組概念爲康有爲、譚嗣同的博愛、兼愛理想,維新派士人藉以闡釋俠士「赴士之阸困」的「助人」倫理,建構出「同胞」概念的雛形。在萬物一體的觀念下,康有爲將「仁」定義爲「博愛之德」,譚嗣同則藉以提倡「兼愛」,指向人人平等的新倫理,衝擊中國固有倫常。[140]顯而易見,這一思路背離了孟子以降強調愛有差等的儒學傳統,兩人因此屢屢援引墨子的兼愛精神作爲憑藉。與此同時,康有爲也從儒學傳統中尋求資源。他在《長興學記》中,已經將孔子「依於仁」細分爲「崇尚任恤」、「同體饑溺」等規約來教導學生。[141]「任恤」出自《周禮.地官.大司徒》,康有爲引申爲:「史遷稱『任俠』,然俠尚意氣,恩怨太明。任恤則相救相賙,相親相葬,周公之所尊也。其人能任於朋友,必能忠於其君也;能恤於鄉黨,必能惠於其國也。」[142]藉助混淆不同的「任」之概念,康有爲將任俠與友道、憐貧,乃至愛鄉、愛國建立聯繫。「同體饑溺」則揉合了《孟子》對於伊尹以及禹、稷的描述,[143]康有爲進一步將聖人以天下爲己任的責任感闡釋爲人我互助的倫理觀:「我有飢溺,望人拯之;人有飢溺,我坐視之;雖禽獸其忍之哉!」[144]

維新派士人論俠時,延續並發展了上述思路。無論麥孟華,還是唐才常,均認同俠士源出墨家,乃是糜頂放踵,以利天下的典範:「糜頂放踵,思利天下,蹈湯赴火,求救生民。」[145]「痛手瘏足,摩頂放踵,力任合群之責於士民之間。」[146]麥孟華同時引入「崇尚任恤」、「同體饑溺」的思路:「任恤者,古聖之明訓。一夫饑溺,若已納之溝中。」「俠士之心,孑然一身,思易天下,饑溺同體。」[147]通過強化俠士對與友人、鄉黨、以及天下人平等、無差別的愛,突破了儒家的愛有差等與家族倫理。康有爲、譚嗣同推崇「博愛」、「兼愛」本來同樣是出於普世關懷,而尚俠論述則無一例外對「愛」之對象做出界定。從「同族」、「合群」等詞彙來看,維新派士人吸收了種族理論、群學理論:他們所謂的「天下」,其實是「同族」構成的國家;所謂的「生民」,則是同一「群」之內的民眾,也即是「四百兆神州之遺民」。由此看來,「仁人俠士」博愛、兼愛的對象其實就是後來所謂的「同胞」與「國民」。儒家的家族倫理被拆散之後,個人被均質化地吸納到「族」、「群」之中,從而重塑了倫理結構。[148]

在「仁」學之外,公羊學也是維新派士人尚俠論述的重要資源。眾所周知,公羊學是康有爲思想的支柱之一,他以公羊學三世說嫁接進化論,建構其變法理論。[149]事實上,康有爲等人反覆讚美俠士「復大仇」,也援引了公羊學思路,即「九世復仇」說:

「九世猶可以復讎乎?」「雖百世可也。」「家亦可乎?」「曰:不可」「國何以可?」「國、君一體也。先君之恥,猶今君之恥也;今君之恥,猶先君之恥也。」「國、君何以爲一體?」「國君以國爲體,諸侯世,故國、君爲一體也。」[150]

在《春秋》三傳中,張揚復仇是《公羊傳》的解經特色。既然「國君以國爲體」,國君之仇即是國仇,繼位之君主與臣子,便擔負了復仇的責任。在此立場上,《公羊傳》稱許齊襄公「爲國復仇」,貶斥魯莊公,「復仇雪恥」乃是「春秋大義」。[151]。

維新派士人從兩個方面化用「九世復仇」理論。首先是將俠士復仇闡釋爲「爲國復仇」。回溯司馬遷的原初定義,俠士刺客皆是爲主報仇,康有爲所說「荊軻、季心、朱家、郭解之徒,爲人報仇謀家國」,[152]其實頗爲勉強,只有引入公羊學的視野,才能勉強自圓其說。麥孟華對此論述最詳盡:「齊襄復九世之仇,春秋義之。魯莊與讐昏狩,春秋恥之。西歐諸國,尤倡斯義。」[153]如此一來,復仇的主體由國君替換爲俠士,爲之復仇的「國」也由「封國」替換爲現代意義上的「國家」。其次是強調「國恥」觀念。他們屢屢渲染中國遭受的恥辱,激發讀者雪恥之心:「甲午以來,蒙恥受刖,未聞少變,以召膠州之辱,旅順大連灣之難,則將賣吾四萬萬神明之胄爲奴爲隸。」[154]「我國自廣州之役,而天津,而越南,而馬關,一恥再恥,一殆再殆,而積薪厝火,鼾聲徹外,萬牛回首,邱山不移。」[155]經由維新派士人的轉化,「國恥」不再是代代相傳的國君之恥,而是處於同一個時空共同體中的「四萬萬神明之胄」、「丁斯世、宅斯土者」共享的恥辱。凡是此「族」此「群」之一員,皆承受國家的恥辱,皆是復仇的主體,也就皆應以俠士爲典範。與「仁」學一樣,公羊學「九世復仇」也成爲激發「國民」意識的思想資源。

不同於《日本國志》之遲遲不能問世,維新派士人的尚俠論述取得了立竿見影的效果。首先,他們自己就以志士/俠士爲人格理想,身體力行,張揚政治主體的意識:在變法的過程中,志士的熱忱、決絕想必激勵著維新派士人一往無前;變法受挫時,康有爲鋌而走險,委託譚嗣同動員袁世凱(1859-1916)發動軍事政變,心中大概亦存有志士倒幕的影子;而變法失敗後,譚嗣同等志士視死如歸,自立軍功敗垂成時,唐才常大義捐軀,又何嘗不是以俠士爲典範?[156]再者,變法失敗後,梁啟超等人東渡日本,建構包括尚武精神在內的國民道德,很大程度上繼承了尚俠論述。例如《新民說.論尚武》呼喚國民之「心力」、「膽力」,〈子墨子學說〉倡導輕生死、忍苦痛、利天下,《中國之武士道》追溯並建構中國尚武傳統,[157]皆可以在戊戌前後的尚俠論述中找到相應的觀點。

由此看來,維新派士人的尚俠論述可與明治日本武士道論述相提並論。雖然武士道源遠流長,但一直是專屬於武士階級的道德準則與行爲規範。甲午戰爭之後,井上哲次郎(1856-1944)等明治思想家將武士道精神建構成日本人的精神氣質。[158]維新派士人論述尚俠時,尚未接觸到明治日本的武士道論述,卻因漢文維新史傳的刺激生發出類似的思路。梁啟超東渡後能夠得心應手地闡述尚武精神,即肇源於此,只是由於俠論述缺乏武士道一般的深厚傳統,最終爲尚武精神涵蓋、吞沒。梁啟超等晚清士人可謂先在日本漢文資源的刺激下重新發現「俠」,隨後又在日文資源的刺激下發現、發明「武士道」。近代日中思想的連鎖與互動,與我們以往的理解相較,實在是更爲曲折回環。

五、結語

明治初年,薩長藩閥佔據要津,殉難志士漸被遺忘,西化大潮襲來,儒學遭受衝擊。岡千仞與蒲生重章感慨繫之,藉助書寫《尊攘紀事》、《近世偉人傳》,彰顯崇儒志士對於維新的貢獻,爲自身的過往正名。兩人都刻畫了文、武兩類志士形象:他們尊奉「尊攘大義/忠孝大義」,情緒慷慨,爲國獻身。黃遵憲因緣際會駐節日本,得以閱讀兩部漢文史傳,據以撰寫《日本國志》等著作。他志在史學經世,將日本文、武志士轉化成忠君「處士」、「氣節之士」,輕生死、尚意氣,稍稍悖離了聖賢君子的人格理想。甲午之後,維新派士人對儒學漸失信心,以明治漢文史傳與《日本國志》爲依據撰寫政論,推崇俠士人格。他們吸收康有爲、譚嗣同的「仁」學以及公羊學理論,結合「心力」、「博愛」、「復仇」等概念重構俠士倫理,奠定了國民道德的雛形。

經由本文的分析,我們得以從志士形象跨文化流動的角度,觀察日本資源如何引發晚清士人思想的轉型。首先,漢文史傳遵循日本儒學「文武兩道」,承襲《史記》等漢文學書寫傳統,建構出沾染「儒」與「俠」色彩的志士形象。晚清士人一旦引入這兩組人格典範,就不得不調和「儒」與「俠」的關係。他們先是以「儒」涵括「俠」,再以「俠」涵括「儒」。本屬異端的「俠」的成分不斷擴張,又在救國的大旗之下,與「仁」學以及公羊學理論結盟,打破固有倫理結構,最終顛覆聖賢君子的人格理想。再者,漢文史傳極力渲染志士的「慷慨氣質」,富有感染力,而晚清士人對「氣」、情緒性、直覺性的素質極為推崇,構成一條重要的思想線索。[159]志士的慷慨情緒恰好投合晚清士人——尤其是維新派士人的情感需求,激發他們建構崇尚意氣、情緒激昂的救國典範。就此而言,漢文史傳中的志士形象既帶來思想衝擊,又激起情感共鳴,從而引發晚清思想資源的重組,促成近代人格理想從「儒」到「俠」、從「文」到「武」的轉變。

注释:

* 本文爲教育部人文社會科學研究青年基金項目「晚清西方英雄傳記譯介研究」(項目批准號:17YJCZH032)之成果。修改時承蒙陳建華、林少陽、顏健富、陸胤等諸位教授、胡琦博士、郭雨穎先生答疑解惑,在此謹致謝悃。

** 作者係香港城市大學中文及歷史學系助理教授。

[1] 趙園,《制度.言論.心態——〈明清之際士大夫研究〉續編》(北京:北京大學出版社,2006),第二章〈談兵〉,頁79-142;王鴻泰,〈武功、武學、武藝、武俠:明代士人的習武風尚與異類交遊〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》85.2(2014.6): 209-267。

[2] 張灝,〈中國近代思想的轉型時代〉,《二十一世紀》54(1999.4):34-35。

[3] 陳平原,《中國現代學術之建立:以章太炎、胡適之爲中心》(北京:北京大學出版社,1998),第七章〈晚清志士的游俠心態〉,頁275-319。陳著將晚清尚武風潮主要視作本土俠傳統的復興。與陳著相同,本文討論的「俠」源出中國史傳,而非小說、戲曲等通俗文化作品。

[4] 陳繼東,〈在中國發現武士道——梁啟超的嘗試〉,《臺灣東亞文明研究學刊》7.2(2010.12): 219-254;藍弘岳,〈近現代東亞思想史與「武士道」——「武士道」在日本、中國、臺灣的發明與越境〉,《臺灣社會研究季刊》85(2011.12): 51‐88。關於日本的「武國」特徵,參見(日)前田勉,〈近世日本の「武國」觀念〉,玉懸博之編,《日本思想史——その普遍と特殊》(東京:ぺりかん社,1997),頁 231-253;藍弘岳,〈「武國」的儒學——「文」在江戶前期的形象變化與其發展〉,《漢學研究》30.1(2012.3): 243-244;張崑將,《電光影裏斬春風:武士道分流與滲透的新詮釋》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2016),頁239-242。

[5] 郭連友曾研究黃遵憲、康有爲、梁啟超關於維新志士吉田松陰的論述,但沒有特別關注《尊攘紀事》與《近世偉人傳》。郭連友,《吉田松陰與近代中國》(北京:中國社會科學出版社,2007),頁148-199;關於明治漢文著作對晚清士人的影響,以往的研究較爲關注王韜《重訂法國志略》(1890)如何吸收岡本監輔《萬國史記》(1879)與岡千仞《法蘭西志》(1878)。陳建華:《「革命」的現代性:中國革命話語考略》(上海:上海古籍出版社,2000),頁30-36;葉楊曦,〈書籍環流與知識轉型——以岡千仞漢譯西史為中心〉,《東亞觀念史集刊》11(2016.12):271-308。

[6] 關於上述稱呼的內涵,參見(日)高木俊輔,《明治維新草莽運動史》(東京:勁草書房,1974),頁5-16。

[7] 關於近代以前與近代以來思想交流的概論,參見黃俊傑,《東亞儒學:經典與詮釋的辨證》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2007);王汎森,〈「思想資源」與「概念工具」——戊戌前後的幾種日本因素〉,《中國近代思想與中國學術的系譜》(臺北:聯經出版事業公司,2003),頁181-194。

[8] 在以往的日本史學史研究者中,僅有小沢栄一提及兩書流行的狀況,並指出《尊攘紀事》繼承儒教以及政治史的歷史記述,另有田中彰提及《尊攘紀事》體現尊王攘夷史觀,但皆未詳論。(日)小沢栄一,《近代日本史学史の研究〈明治編〉——一九世紀日本啓蒙史学の研究》(東京:吉川弘文館,1968),頁99、265;(日)田中彰,《明治維新観の研究》(札幌:北海道大学図書刊行会,1987),頁89。

[9] (日)岡千仞:《尊攘紀事》(東京:龍雲堂刊本,1882);(日)岡千仞:《(訂正)尊攘紀事補遺》(東京:鳳文館,1884)。事實上《近世偉人傳》也收入少量江戶前期的人物,後來又納入參加甲午戰爭的軍人,《近世偉人傳》由東京青天白日樓刊刻,仁字集初編至五編於1877、1878、1879、1880、1881年出版,義字集初編至五編於1882、1884、1886、1887、1891年出版,禮字集初編於1895年出版。

[10] (日)齋藤希史,《漢文脈と近代日本:もう一つのことばの世界》(東京:日本放送出版協会,2007),頁32-36;(日)合山林太郎,《幕末.明治期における日本漢詩文の研究》(大阪:和泉書院,2014),頁13-28。後者直接論及岡千仞文集所收史論。

[11] 關於兩人生平,本段參考(日)宇野量介,《鹿门岡千仞の生涯》(岡廣刊刻,1975);(日)内山知也,〈蒲生重章の生涯と漢文小説 付年譜〉,《斯文》112(2004.3): 1-26。中日學界關於蒲生重章的研究非常罕見,關於岡千仞的討論則層出不窮,尤其關注他與晚清士人的交往。易惠莉,〈日本漢學家岡千仞與王韜——兼論1860-1870年代中日知識界的交流〉,收入上海中山學社編,《近代中國》第12輯(上海:上海古籍出版社,2002),頁68-243;徐興慶,〈王韜與日本維新人物之思想比較〉,《臺大文史哲學報》64(2006.5):131-171。

[12] 關於「斯文學會」,參見陳瑋芬:《近代日本漢學的「關鍵詞」研究——儒學及相關概念的嬗變》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2005),頁306-314。

[13] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷8,頁21b。

[14] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷3,頁10b。

[15] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集初編,卷首〈近世偉人傳自序〉,頁8a。

[16] 例如〈村松七士傳〉(仁字集二編卷上)、〈白賁子傳〉(仁字集二編卷上)、〈白囊子傳〉(仁字集三編卷上)。

[17] (日)岡千仞,《藏名山房文初集》(東京:岡百世,1920),卷6〈書斯文會告文後〉,頁12a。白賁子、白囊子為蒲生重章之別號。

[18] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集五編,卷首〈慶斯文學會序(錄以代自序)〉,頁13b。

[19] (日)岡千仞,《藏名山房文初集》,卷6〈書斯文會告文後〉,頁11b。

[20] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集五編,卷首〈慶斯文學會序(錄以代自序)〉,頁14a。

[21] (日)尾藤正英,〈水戸学の特質〉(1973),《日本の国家主義:「国体」思想の形成》(東京:岩波書店,2014),頁239-266。

[22] 岡千仞曾就讀昌平黌,一般被歸類爲朱子學者。(日)関儀一郎、関義直共編,《近世漢學者著述目錄大成》(東京:東洋圖書刊行會,1941),頁118。書中採用水戶學視角,應該也因爲該書爲紀事本末體,尊王攘夷理論適合用來闡釋歷史大勢。

[23] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷4,頁12a。

[24] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷6,頁14a。

[25] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷1,頁5b。

[26]「固曰:秋津洲我子孫所王,寶祚之隆,與天壤無窮。」(日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷8,頁20b。此處引自天祖對天孫所說:「豐葦原瑞穗國,是吾子孫可王之地也。爾宜就而治焉,寶祚之隆,當與天壤無窮矣。」(日)源光圀修,《大日本史》(東京:吉川弘文館,1911),卷1〈本紀第一〉,頁2。

[27] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷3,頁4a。

[28] 岡千仞〈書斯文會告文後〉指出「蓋漢學,綱常民彝之所繫」,其核心爲「忠孝大義」,而《尊攘紀事》則主要使用「尊攘大義」或「名義」。(日)岡千仞,《藏名山房文初集》,卷6,頁11b。關於後期水戶學之忠孝道德論,此處參考(日)辻本雅史,《近世教育思想史の研究:日本における「公教育」思想の源流》(京都:思文閣,1990),頁268-333;張崑將,《德川日本「忠」「孝」槪念的形成與發展:以兵學與陽明學爲中心》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2004),頁264-272;藍弘岳,〈會澤正志齋的歷史敘述及其思想〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》89.1(2018.3):182-190;郭雨穎,〈德川日本祭政教一致論的建構——以會澤正志齋爲中心〉,《臺大文史哲學報》93(2020.5):81-85。

[29] (日)尾藤正英,〈水戸学の特質〉,頁243。

[30] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷8,頁20b。

[31] 關於會澤正志齋的攘夷論與尚武論之聯繫,此處參考(日)前田勉,〈『新論』の尊王攘夷思想〉,《近世日本の儒学と兵学》(東京:ぺりかん社),頁358-395;藍弘岳,〈「神州」、「中國」、「帝國」——會澤正志齋的國家想像與十九世紀日本之亞洲論述〉,《新史學》22.3(2011.9): 71-112;郭雨穎,〈會澤正志齋攘夷論之思想建構探析〉,《思與言》58.1(2020.3): 1-58。

[32] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷4,頁23b。

[33] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷7,頁18b。

[34] (日)岡千仞,《尊攘紀事》。卷5,頁15a。

[35] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷7,頁19a。

[36] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷4,頁5a。

[37] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷7,頁19b。

[38](日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷2,頁23a。

[39] 就學術背景而言,蒲生重章爲折衷派朱子學傳人。(日)内山知也,〈蒲生重章の生涯と漢文小説 付年譜〉,頁6-7。

[40] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集五編,卷首〈慶斯文學會序(錄以代自序)〉,13a-b。

[41] (日)蒲生重章,《褧亭文鈔》(東京 : 青天白日樓,1898),初編卷上〈彝倫論〉,頁4b-5a。

[42] 蒲生重章之所以突出「忠孝大義」,也應該受到大環境影響,因爲強調「忠孝」本就是江戶儒學區別於中國儒學的特色,明治十年左右,政府與學界也開始重新提倡「忠孝」。張崑將,《德川日本「忠」「孝」槪念的形成與發展:以兵學與陽明學爲中心》;陳瑋芬:《近代日本漢學的「關鍵詞」研究——儒學及相關概念的嬗變》,頁198-210。

[43] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集四編,卷末〈跋〉(森元茂作),頁1a。

[44] 與中國儒者不同,幕末朱子學者也大多尚武,(日)高山大毅,〈『良将達徳鈔』をめぐって——尚武の思想家としての古賀侗庵〉,《駒澤国文》54 (2017.2):19-66。

[45] 學者也大多出身於武士階層,此處武士乃是就職業而言。關於「文武兩道」,參見藍弘岳,〈「武國」的儒學——「文」在江戶前期的形象變化與其發展〉,頁243-249。

[46] 賴山陽的《日本外史》就深受《史記》影響。(日)齋藤希史,《漢文脈と近代日本:もう一つのことばの世界》,頁52-67。漢學家筆下的「俠」論述同樣源自中國史傳,而非江戶庶民文化。

[47] 岡千仞提供了「浮浪」的定義,可與高木俊輔的論述相對照:「凡藩士犯幕憲,觸大法,累及藩主,故外國事起以來,志士慨國事者,往往請脱藩籍,稱浪人,奔走四方,互募黨援,脫藩浮浪,年多一年。」(日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷3,頁14b-15a。

[48] 「大意來自三蘇論策。」(日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷4「木原節夫眉批」,頁10b。

[49] (日)岡千仞,《藏名山房文初集》,卷5〈山縣昌貞傳〉,頁2a-b。此文未署寫作日期,東洋文庫所藏1881年《藏名山房集》寫本包含此文,可以推知早於《尊攘紀事》完成。

[50] 隨後又提到「所謂天下有道,庶人不議是也」,意指當時幕府無道,處士橫議。(日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷4「木原節夫眉批」,頁10a。

[51] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷2,頁3b,4a-b。

[52](日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷2「安達清風眉批」,頁3a。

[53] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷2,頁22a。

[54] 「無此一論,安知百世之下,無不引荊軻例書盜者乎?」(日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷3「重野安繹眉批」,頁4a。「使讀者義氣勃勃如讀一部《水滸傳》」。(日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷6「木原節夫眉批」,頁5a。

[55] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷2,頁17b。

[56] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷2,頁22a、23a、22a。

[57] (日)岡千仞,《(訂正)尊攘紀事補遺》,卷3,頁10b-11a。

[58] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集初編,卷上〈粟屋良臣傳〉,頁13b。

[59] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》義字集三編,卷首〈義集三編凡例〉(久保雅友作),頁14a。

[60] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》義字集三編,卷首〈中村敬宇序〉,頁8b-9a。

[61] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集初編,卷上,頁11a。

[62] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集二編,卷上,頁6a。

[63] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集四編,卷上,頁8a。

[64] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集五編,卷上,頁20b。

[65] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》義字集三編,卷下,頁7a。

[66] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集四編,卷首〈岡先生序〉,頁8a。

[67] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集四編,卷上〈鈴木庸中兄弟依田直尋傳〉,頁22a-b。

[68] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集二編,卷上〈八尾正朋傳〉,頁15a。

[69] 蒲生重章所謂的俠,還包括農人佐倉宗五郎,「一夫輕生,直氣抗言強訴以濟斯民」,「其行雖固犯禁網,千古俠骨,實有足多者。」(日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集二編,卷下〈佐倉宗五郎傳〉,頁33a。

[70](日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷3「河野通之眉批」,頁14a。

[71] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集三編,卷上〈白囊子傳〉,頁15b-16a。

[72] (日)岡千仞,《尊攘紀事》,卷4「河野通之眉批」,頁20b。

[73] (日)蒲生重章,《近世偉人傳》仁字集四編,卷首〈岡先生序〉,頁8a。

[74] NorikoKamachi, Reform in China: Huang Tsun-hsien and the Japanese Model (Cambridge:Council on East Asian Studies, Harvard University, 1981), pp. 143-169; 鄭海麟,〈岡千仞與黃遵憲——明治前期中日文化交流最具學術思想性的一章〉,收入上海中山學社編,《近代中國》第19輯(上海:上海古籍出版社,2009),頁182-200。這些序跋大多爲應酬之作,本節不會納入分析。

[75] NorikoKamachi, Reform in China: Huang Tsun-hsien and the Japanese Model,pp. 32-47; 鄭海麟,《黃遵憲與近代中國》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,1988),頁151、162。

[76] (日)關機,《近世日本外史》(東京:三書堂,1876);(日)小笠原勝修,《續國史略後編》(東京:柏悅堂,1876)。《日本國志》摘錄大量日本漢籍,歷來研究甚多,NorikoKamachi, Reform in China: Huang Tsun-hsien and the Japanese Model,pp. 62-63; 王寳平,〈黃遵憲《日本國志》徵引書目考釋〉,《浙江大學學報(人文社會科學版)》33.5(2003.9): 13-20;李玲,〈黃遵憲《日本國志》與日本漢籍——以《禮俗志》爲中心〉,《域外漢籍研究集刊》4(2008.5): 337-374;孫洛丹,〈漢文圈的多重脈絡與黃遵憲的「言文合一」論——《日本國志.學術志二.文字》考釋〉,《文學評論》(2015.4): 48-56。

[77] 清.黃遵憲,〈近世愛國志士歌〉,收入陳錚編,《黄遵宪全集》(北京:中華書局,2005),頁99。

[78] 清.黃遵憲,《日本國志》,收入陳錚編,《黄遵宪全集》,頁928-929。

[79] 〈《近世偉人傳》第四編書後〉(1879)與《日本雜事詩》第73首皆有類似論述。〈學術志〉重複這一論點,認爲志士「皆假借《春秋》論旨,以成明治中興之功,斯亦崇漢學之效也。」清.黃遵憲,《日本國志》,頁1404。

[80] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁928。

[81] 黃遵憲並未致力於辨析水戶學與朱子學的思路,而且他對後期水戶學缺乏深入認識,只在〈學術志〉將藤田東湖、會澤正志齋列入「專治漢唐注疏」的古學家行列。清.黃遵憲,《日本國志》,頁1403。

[82] 《春秋大義》一書並未論及尊王攘夷,黃遵憲此處基於對中國《春秋》學的瞭解,借題發揮。清.黃遵憲,〈春秋大義序〉 (1880),收入陳錚編,《黄遵宪全集》,頁264-265。

[83] 牟潤孫,〈兩宋春秋學之主流〉,《注史齋叢稿》(北京:中華書局,1988),頁140-161。

[84] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁1551。

[85] 譬如《漢書.異姓諸侯王表》顏師古注:「處士謂不官於朝而居家者也。」《後漢書.劉寬傳》李賢注:「處士,有道蓺而在家者。」王子今,〈「處士」與「議士」:漢代民間知識人的參政機會〉,《秦漢文化風景》(北京:中國人民大學出版社,2012),頁186-195。

[86] 南朝宋.范曄,唐.李賢等注,《後漢書》(北京:中華書局,1965),卷32〈樊宏陰識列傳〉,頁1125。

[87] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁928。「處士橫議」本來典出《孟子》:「聖王不作,諸侯放恣,處士橫議。」所指乃是戰國時代的策士議論。楊伯峻,《孟子譯注》(北京:中華書局,1960),頁155。

[88] 南朝宋.范曄,唐.李賢等注,《後漢書》(北京:中華書局,1965),卷67〈黨錮列傳〉,頁2185。

[89] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁989。此處的依據是:「志士罹禍,世比之明東林之黨錮。」(日)小笠原勝修,《續國史略後編》,卷3,頁48a。

[90] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁929。

[91] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁929。

[92] 宋.司馬光編著,元.胡三省音註,《資治通鑑》(北京:中華書局,1956),卷68〈漢紀〉60,頁2174。

[93] 清.黃遵憲,《日本雜事詩》,收入陳錚編,《黄遵宪全集》,頁29。

[94] 清.黃遵憲,〈近世愛國志士歌〉,頁99。

[95] 〈近世愛國志士歌〉十二首都附上志士小傳,大多依據《近世偉人傳》題寫:1.〈山縣大貳傳〉(義字集二編上卷);3.〈蒲生君平傳〉(仁字集初編上卷);5〈梁川星巖傳〉(仁字集二編上卷);6.〈渡邊登傳〉(仁字集初編上卷)、〈高野長英傳〉(義字集二編下卷);7.〈佐久間象山傳〉(仁字集三編下卷);9.〈月照傳〉(仁字集初編下卷);10.〈浮田一蕙傳〉(仁字集初編下卷);11.〈黑川登幾傳〉(仁字集三編下卷);12.〈佐倉宗五郎傳〉(仁字集二編下卷)。後四首分別歌詠僧侶、畫師、婦女,農人。2、4取自《近世日本外史》(卷3,16b-17b;卷4,頁23a-b)關於高山彥九郎、林子平的敘述,7、8取自《校正續國史略後編》(卷3,16a-b)關於佐久間象山、吉田松陰的論述。《日本國志》在此基礎上依據原著稍作調整。

[96] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁929、978。

[97] 清.黃遵憲,《日本國志》,頁917、989、991。

[98] 清.黃遵憲,《日本雜事詩》,頁42。

[99] 〈近世愛國志士歌〉第十二首可以作爲旁證,黃遵憲完全沒有引用《近世偉人傳》對於佐倉宗五郎作爲俠的論述。

[100] 余英時,〈俠與中國文化〉,《中國文化史通釋義》(北京:生活.讀書.新知三聯書店,2012),頁271-277。

[101] 清.趙翼著,王樹民校證,《廿二史劄記校證(訂補本)》(北京:中華書局,1984),卷5,頁102、104。

[102] 胡琦,〈氣節與道脈之間——東林祠祀爭議與清初士風之轉折〉,《漢學研究》34.1(2016.3):177-210。

[103] 張瑞龍,〈從鑑戒到取法:清嘉道間對明代士習風俗的評論與再定位〉,《中國文化研究所學報》58(2014.7): 201-228。

[104] 清.朱一新著、呂鴻儒、張長法點校,《無邪堂答問》(北京:中華書局,2000),頁162-163。

[105] 轉引自徐興慶,〈王韜與日本維新人物之思想比較〉,頁157。

[106] 張灝,〈中國近代思想的轉型時代〉,頁34-35。

[107] 蒲地典子、郭連友均曾指出黃遵憲筆下志士形象對維新派士人的影響,但未論及漢文史傳。郭連友另外論及康有爲早年以吉田松陰《幽室文稿》教授弟徒,囿於題旨,本文不會論及。Noriko Kamachi, Reform in China: Huang Tsun-hsien and theJapanese Model, pp. 65-66; 郭連友,《吉田松陰與近代中國》,頁154-158、164-166。

[108] 清.康同薇譯纂,《日本變法由游俠義憤考》(上海:大同譯書局,1898)。卷首有康有爲〈日本變法由游俠義憤考序〉,作於光緒二十四年二月二十四日(1898年3月16日)。

[109] 神戶東亞書局之東亞叢書包含三種相關著作,皆出版於1898年,後兩部與幕末歷史無關,大概因爲同樣書寫忠臣義士而入選:愚山真軼郎述,《日本龍馬俠士傳》;青山延光,《日本四十七俠士傳》;佚名,《日本七十三義俠傳》。三著之原著爲:土田泰藏,《阪本龍馬》(東京:三松堂,1897);青山延光,《赤穗四十七士傳》(水府:珮弦齋藏版,1883);岡田僑,《名節錄》(岡田氏藏板,1866)。所謂「愚山真軼郎」,應該就是韓曇首。因其爲廣東番禺人,番禺之得名,即因境內之番山與禺山。韓曇首爲三傳均作叙,前兩篇敘言亦發表在東亞書局發行的《東亞報》(1898)上。

[110] 例如麥孟華,〈尊俠篇〉,《時務報》第32冊 (1897年7月10日);黎祖健,〈說任篇上〉,〈說任篇下〉,《知新報》第25、26期(1897年7月20、29日);章炳麟,〈變法箴言〉,《經世報》第1冊(1897年8月2日);唐才常,〈日本安政以來大事略述〉,《湘學新報》第12至15册(1897年8月8日至9月7日);梁啟超,〈記東俠〉,《時務報》第39冊(1897年9月17日);章炳麟,〈讀《日本國志》〉,《譯書公會報》第4冊(1897年11月15日);梁啟超,〈說動〉,《知新報》第43期(1898年2月11日);唐才常,〈論熱力上〉,〈論熱力下〉,《湘報》第6、7號(1898年3月12、16日);康有爲,〈京師保國會第一集演說〉,《知新報》第58期(1898年7月9日)。

[111] 清.譚嗣同,《仁學》(1896),收入蔡尚思、方行編,《譚嗣同全集(增訂本)》(北京:中華書局,1981),頁344。

[112] 清.唐才常,〈論熱力上〉,《唐才常集》(長沙:岳麓書社,2011),頁249。

[113] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉,頁2a。

[114] 清.梁啟超,〈記東俠〉,林志鈞編,《飲冰室合集.文集之二》(北京:中華書局,1989),頁31。

[115] 清.康有爲,〈日本變法由游俠義憤考序〉,頁2a。

[116] 張灝,〈中國近代思想的轉型時代〉,頁34-35。

[117] 清.梁啟超,〈記東俠〉,頁31。

[118] 清.章太炎,〈變法箴言〉,上海人民出版社編,馬勇整理,《章太炎全集.太炎文錄補編》(上海:上海人民出版社,2017),頁16。

[119] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉, 頁1b。

[120] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉, 頁1a、4a。

[121] 清.康有爲,〈日本變法由游俠義憤考序〉,頁1a。

[122] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉, 頁1b。

[123] 清.梁啟超,〈說動〉,林志鈞編,《飲冰室合集.文集之三》,頁40。

[124] 西漢.司馬遷,《史記》(北京:中華書局,1959),卷124〈游俠列傳〉,頁3181。

[125] 清.梁啟超,〈記東俠〉,頁29。

[126] 清.唐才常,〈日本寬永以來大事述〉,《唐才常集》,頁215。

[127] 清.章太炎,〈變法箴言〉,頁18。

[128] 清.康有爲,〈日本變法由游俠義憤考序〉,頁2a。

[129] 愚山真軼郎述,《日本龍馬俠士傳》,卷首〈韓曇首敍〉,頁1a-b。

[130] 關於中日生死觀的差異,參見張崑將,《德川日本「忠」「孝」槪念的形成與發展:以兵學與陽明學爲中心》,頁310-326。

[131] HaoChang, Chinese Intellectuals in Crisis: Search for Order and Meaning (1890-1911).Berkeley: University of California Press, 1987, p. 34-37;張灝,《烈士精神與批判意識:譚嗣同思想的分析》(臺北:聯經出版事業公司,1988),頁102-106;吳展良,〈晚清的「生元思想」及其非啟蒙傾向〉,《臺大歷史學報》58(2016.12):105-155。

[132] 王汎森,〈中國近代思想中的傳統因素——兼論思想的本質與思想的功能〉,《中國近代思想與中國學術的系譜》,頁155-158。

[133] HaoChang, Chinese Intellectuals in Crisis: Search for Order andMeaning (1890-1911), p. 30-31;張灝,《烈士精神與批判意識:譚嗣同思想的分析》,頁111-113;吳展良,〈晚清的「生元思想」及其非啟蒙傾向〉,頁122-123。

[134] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉,頁3b。

[135] 清.唐才常,〈論熱力上〉,頁249。

[136] 清.康有爲,〈京師保國會第一次集會演說〉(1898年4月17日),清.康有爲撰,姜義華、張榮華編校,《康有爲全集》(北京:中國人民大學出版社,2007),第4集,頁59。

[137] 清.唐才常,〈論熱力下〉,頁253。

[138] 清.唐才常,〈論熱力上〉,頁248,〈論熱力下〉,頁251。

[139] 清.康有爲,〈京師保國會第一次集會演說〉,頁59。關於「四萬萬」與「國民」意識的關係,參見楊瑞松,〈從「民吾同胞」到「我四萬萬同胞之國民」:傅統到近現代「同胞」符號意涵的變化〉,《國立政治大學歷史學報》45(2016.5): 109-164。

[140] Hao Chang, ChineseIntellectuals in Crisis: Search for Order and Meaning (1890-1911), p.49-50;張灝,《烈士精神與批判意識:譚嗣同思想的分析》,頁119-121。

[141] 李澤厚,〈康有爲思想研究〉,《中國近代思想史論》(天津:天津社會科學院出版社,2003),頁95-96。

[142] 清.康有爲,《長興學記》(1891),清.康有爲撰,姜義華、張榮華編校,《康有爲全集》,第1集,頁344。

[143] 「思天下之民匹夫匹婦有不與被堯舜之澤者,若己推而內之溝中——其自任以天下之重也。」「禹思天下有溺者,由己溺之也;稷思天下有飢者,由己飢之也。」楊伯峻,《孟子譯注》,頁225,232。

[144] 清.康有爲,《長興學記》,頁345。

[145] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉,頁4a。

[146] 清.唐才常,〈論熱力上〉,頁248。

[147] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉,頁4a。

[148] 王汎森,《章太炎的思想(1868-1919)及其對儒學傳統的衝擊》(臺北:時報出版公司,1985),頁243-249。

[149] HaoChang, Chinese Intellectuals in Crisis: Search for Order andMeaning (1890-1911), p. 50-55.

[150] 東漢.何休注,徐彥疏,刁小龍整理,《春秋公羊傳注疏》(上海:上海古籍出版社,2014),頁218-19。

[151] 李隆獻,《復仇觀的省察與詮釋:先秦兩漢魏晉南北朝隋唐編》(臺北:國立臺灣大學出版中心,2012),頁26-36。

[152] 清.康有爲,〈日本變法由游俠義憤考序〉,頁1b。

[153] 清.麥孟華,〈尊俠篇〉,頁2b。

[154] 清.康有爲,〈日本變法由游俠義憤考序〉,頁2a-b。

[155] 清.梁啟超,〈記東俠〉,頁31。

[156] 陳建華,〈戊戌變法與世界革命風雲——康有爲與今文經學「革命」的困境〉,《南國學術》8.4(2018.11):650。

[157] 藍弘岳,〈近現代東亞思想史與「武士道」——「武士道」在日本、中國、臺灣的發明與越境〉,頁71-73。

[158] 藍弘岳,〈近現代東亞思想史與「武士道」——「武士道」在日本、中國、臺灣的發明與越境〉,頁58-70;張崑將,《電光影裏斬春風:武士道分流與滲透的新詮釋》,頁2-9。

[159] 王汎森,〈中國近代思想中的傳統因素——兼論思想的本質與思想的功能〉,頁154。

(作者单位:香港城市大学中文及历史学系。图片为作者提供)

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:崔文东从崇儒到尚侠:论晚清士人对明治汉文史传中志士形象的接受与转化发布于2021-05-09 12:33:06