“教”字,东汉许慎在其《说文解字?攴部》谓:“教,上所施,下所效”。即 “教”就是“上施下效”或“上行下效”。相对而言,“上”“下”分别指施教者、受教者。应该施(行)、效什么?即施(行)、践行有道、有德之行为。《说文解字》的解释,表明“教”蕴涵身体力行之示范义,行不言之教的身教、行教是其根本要求;是展开为“实践”“践履”“躬行”的行动,是一个渐进的“文之施也”(《国语?周语》)之过程。孔子已深刻地体会到“不言之教”的重要性,他说:“予欲无言”,学生端木赐说:“子如不言,则小子何述焉?”孔子回答:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(《论语?阳货》)与之相应,《老子》第一章亦讲“是以圣人处无为之事,行不言之教”、其第四十三章亦讲“不言之教,无为之益,天下希及之。”作为施教者的“上”,其自身一定要“正”、行“正”。孟子就明言:“教者必以正”,而反对、摈弃“人之患,在好为人师”。(《孟子?离娄上》)“教”的内容,一是侧重于经典的“五教”:“五教,诗、书、乐、易、春秋也”(《礼记?经解》);二是侧重于实际的人伦关系的“七教”:“明七教以兴民问:父子、兄弟、夫妇、君臣、长幼、朋友、宾客也”(《礼记?王制》);三是在前二者基础上,先秦儒家以尔后称为“四书”的文本为载体,充分地展开对上述之“经”的传承、阐发,在古代中国的核心价值观层面上,更多地呈现出思想性、精神性内涵。

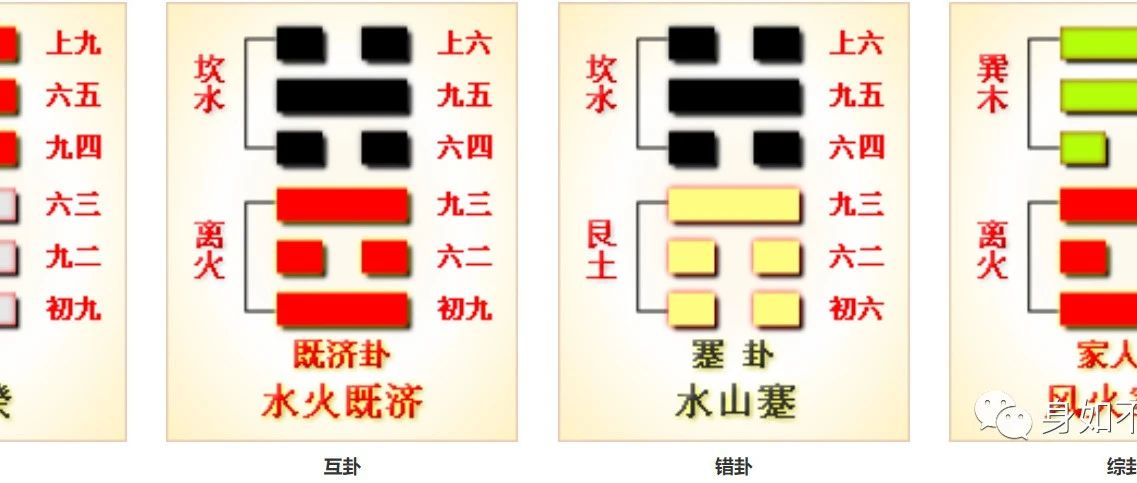

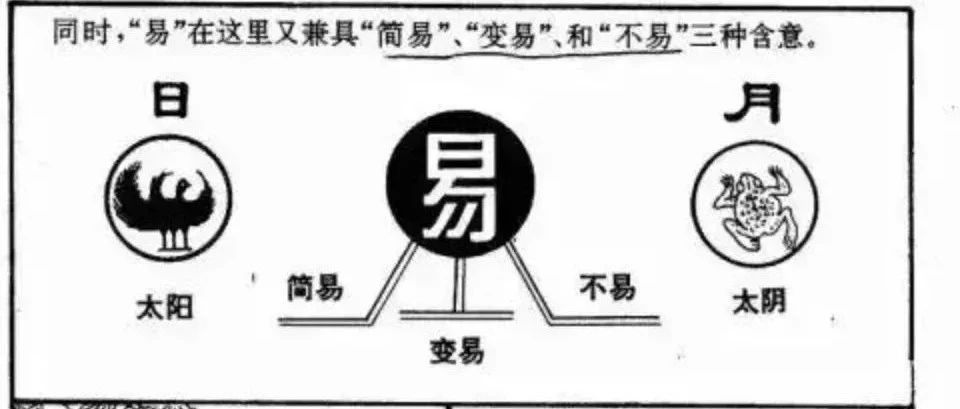

“教”之儒家传统其来自远。《易传》的作者说:“生生之谓易,成象之谓干,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神”。在这段话中,《易传》作者认为“坤”(地道)是对“干”(天道)的效法。所以,对人(人道)而言,《易传》的作者又说:“天地变化,圣人效之”;(《周易?系辞上》)《易传》的作者又认为:“道有变动,故曰爻”,“爻也者,效此者也”,“爻也者,效天下之动者也”;“包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸《益》。”(《周易?系辞下》)其意思是讲,远古之圣人,通过工具制造实践,以示范于天下之人,其认识根据盖实已见于《周易?益》,“益”卦之象辞说:“风雷,益。君子以见善则迁,有过则改。”无独有偶,另一先秦儒家经典《诗经》中也说:“饮之食之,教之诲之”(《诗?小雅?绵蛮》),其“教”就是指在日常生活中进行教育、训诲,这与《周易》的看法是相通的。《易传》作者又说:“圣人设卦观象”(《周易?系辞上》),《周易?观》的彖辞说:“观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣”。意思是讲,圣人用自己对宇宙原理知识的把握(通过“设卦观象”而得“神道”),再用“神道”来“设教”,这样天下的人们就会(在道理之认同的意义上)信服。《礼记?中庸》中说:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”在这里,先秦儒家把“性”“道”“教”联系起来予以考察:“性”是天命所赋予,“道”是率性而为,即遵循天命、天理而行之原则,“教”是修道,即对率性而为之原则的践履。《大戴礼记?本命篇》中说:“分于道,谓之命;形于一,谓之性。”《礼记?中庸》中所说的“天命”,也即《大戴礼记?本命篇》所说之“道”,即“道”的分殊;《礼记?中庸》中所说的“性”,就是《大戴礼记?本命篇》所说的“形于一”,即“天命”下贯凝结为一而形成的“性”。儒家所讲的“天”与“性”之关系,与道家所说之“道”与“德”之层次关系相同。在先秦儒家看来,“天”可以理解为含有道德意义的宇宙原理,“性”则是“天”所“命”于人,人之所“分”于“天”的。儒家一方面主张人的性情之真实流露,一方面主张须以“礼节之”,比如,《礼记?中庸》的作者一方面主张“率性”,一方面又主张以“教”“修”之。

“教”蕴涵“中和”这一人的全面发展原则。“教”不当或错误,就是对“中和”这一人的全面发展原则的背弃,庄子在自然原则下突出地提出了这个问题。《庄子?外篇?秋水》说:“北海若曰:‘井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。’”“道”是全面的、贯通上下、内外的,而不当或错误的“教”则束缚了、异化了这个“道”,所以,《庄子?逍遥游》中嘲笑:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。”因此,先秦道家强调“不教”,《庄子?天下篇》说:“田骈亦然,学于彭蒙,得不教焉。”这里的“不教”,含义一是“不教之教”,含义二是“不言之教”。应该说,先秦儒家对道家的批评、责难是有相当警醒之思的,《礼记?中庸》中说:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”“喜怒哀乐”,皆是天然的,当听其“发”;同时须以“教”修之,使其“发”无过无不及即“中节”而已。《礼记?中庸》中又说:“诚者,天之道也。诚之者,人之道也。……自诚明,谓之性。自明诚,谓之教。诚则明矣,明则诚矣。”“诚”是天之道,而人必用“教”以求自明而诚,即所谓“诚之者,人之道也”。《礼记?中庸》中说:“诚者,物之终始, 不诚无物。是故君子诚之为贵。诚者,非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,智也。性之德也,合外内之道也,故时措之宜也。”这是认为成己成物为“合内外之道”。“诚”为“性之德”,“教”非能于性外更有所加,不过助性使其尽量真实发展而已。性之尽量发展,就是《礼记?中庸》所说的“唯天下至诚,为能尽其性”,即所谓尽性,而此尽性,又是符合张驰有度之“中和”这一人的全面发展原则的。

教蕴涵人格精神之内在超越。《礼记?祭义》中记载:宰我问:“吾闻鬼神之名,不知其所谓”,孔子回答说:“气也者,神之盛也;魂也者,鬼之盛也;合鬼与神,教之至也。众生必死,死必归土,此之谓鬼。骨肉毙于下阴为野土。其气发扬于上,为昭明。君蒿凄怆,此百物之精也,神之着也。因物之精,制之为极,明命鬼神,以为黔首则。”《周易?系辞上》中则说:“阴阳不测之谓神”,这个“神”,意指在阴阳对立统一中尽显出宇宙万物变化的复杂性和微妙性。荀子认为“执神而固”是成为圣人的路径:“……如是,则可谓圣人矣,此其道出乎一。曷谓一?曰:执神而固。曷谓神!曰:尽善浃治之谓神。万物莫足以倾之之谓固。神固之谓圣人”(《荀子?儒效》)。先秦儒家的观点表明,“教”与“神”有关联,“神”即事物自身在变化中尽显其复杂性和微妙性的“百物之精”;因此,“教”有内在超越性,即人格精神、气质和灵魂之内在提升。这一人格精神之内在超越,其途径又在人间,在人自身和整个社会之努力,尤其需要相应的制度安排作为路径依赖。所以孟子说:“谨庠序之教,申之以孝悌之义”;又说:“设为庠序学校以教之:庠者,养也;校者,教也;序者,射也。夏曰校,殷曰序,周曰庠。学则三代共之,皆所以明人伦也。”(《孟子?梁惠王上》)孟子又从反面指出:“人之有道也,饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。”(《孟子?尽心上》)最后孟子总结性地说:“善政,不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心”。(《孟子?尽心上》)

教蕴涵主体性。《周易?蒙》中说:“亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。”“童”是儿童、孩子,“蒙”是遮蔽、蒙昧;“匪我求童蒙,童蒙求我”的意思是:不是我请求启蒙、发蒙儿童(孩子),而是儿童(孩子)由于不懂、蒙昧,故而主动求我进行启蒙。儿童是主体,其“求”是自己主动的,即“教”蕴涵有主体性、主动性,并在此基础上,以求人格精神之超越。所以孔子说:“不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复也。”(《论语?述而》)朱熹注曰:“愤者,心求通而未得之意”,“启,谓开其意”,这是讲“教”要依据学习主体的状态来选择和把握。孔子还说:“狂而不直,恫而不愿,悾悾而不信,吾不知之矣。”(《论语?泰伯》)朱熹解释:“侗,无知貌”,“愿,谨厚也”;而“吾不知之”则是“甚绝之之辞,亦不屑之教诲也”。这是从反面讲“教”的时机选择和把握。无独有偶,孟子亦说:“教亦多术矣。予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”(《孟子?告子下》)朱熹解释其原因是:“其人若能感此,退自修省,则是亦我教诲之也。”实际上还不止于此,在中国古代传统教育中,为提升学习者的学习主体性,还采用了在今天看来已不合时宜的手段,比如提倡使用“教刑”,它是古代学校中所用的一种刑责手段,据《尚书?舜典》中记载:“扑作教刑”,汉儒孔安国解释为:“扑,榎楚也,不勤道业则挞之。” 南宋儒者蔡沈在《书经集传》中解释说:“扑作教刑者,夏、楚二物,学校之刑也”。而所谓“夏、楚”,同“榎、楚”,是古代“扑责”的工具,《礼记?学记》中说:“夏、楚二物,收其威也。”东汉儒者郑玄注释说:“夏,槄也;楚,荆也。二者所以扑挞犯礼者。”这一传统亦可追溯至《周易》,《周易?蒙》中说:“发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝”,“利用刑人,以正法也”,“击蒙,不利为寇,利御寇”。先秦儒家认为,“教刑”,就是利用特定的惩罚性工具和手段,以激发学习者的学习主体性的生发、提高。还值得一提的是,最早由孟子明确提出“易子而教”(《孟子?离娄上》)的观念,其后渐渐形成儒家教育的重要传统之一,盖与此亦不无联系。

“学”是“效”“习”。《礼记?月令》中说:“(季夏之月)鹰乃学习”。这里以幼鹰学习飞翔譬喻,表明了“学”的“效”“习”之义。关于学之“效”“行”之义,其已见于《周易》之中,并自始传承不绝。《周易?坎》卦辞说:“习坎。有孚维心,亨。行有尚。”其象辞说:“水洊至,习坎,君子以常德行事,习教事。”《周易?坎》卦辞说:“亨:利贞。”其象辞说:“丽泽,兑。君子以朋友讲习。”“学”的“效”“习”之义,表明其与“教”相通,因此《广雅》中就直接地说:“学,教也”。与之相对地,“教”亦是“学”,关学开创者张载也已明确地指出:“学与教皆学也,惟其受教即是学也”。“学”与儒家提倡的仁、知(智)、信、直、勇、刚等六种品德关系密切,即六种美德都以“学”作为必要条件之担保。孔子对仲由说:“由也,女闻六言六蔽矣乎?”对曰:“未也。”“居!吾语女。好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”(《论语?阳货》)

下面着重以《论语》首章来说“学”。《论语?学而》载:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”朱熹解释“学而时习之,不亦说乎”:“学之为言效也。人性皆善,而觉有先后,后觉者必效先觉之所为,乃可以为善而复其初也。习,鸟数飞也。学之不已,如鸟数飞也。说,喜意也。既学而又时时习之,则所学者熟,而中心喜说,其进自不能已矣。”“有朋自远方来”,朱熹注曰:“朋,同类也。自远方来,则近者可知。” “不亦乐乎”,朱熹两次引程子曰注解:“以善及人,而信从者众,故可乐。”程子曰:“说在心。乐主发散在外。”朱熹解释“人不知而不愠,不亦君子乎”,“愠,含怒意。君子,成德之名。……愚谓及人而乐者顺而易,不知而不愠者逆而难,故惟成德者能之。然德之所以成,亦曰学之正、习之熟、说之深而不已焉耳。”《论语?学而》章又记曾子的话:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”朱熹解释说:“尽己之谓忠。以实之谓之信。传,谓受之于师。习,熟之于己。”

《论语?学而》首章中三句话包含深刻的哲理:第一句话,是讲学习的过程,体现了主客体关系;第二句话,是讲学习的氛围,体现了主体间关系(主体间性);第三句话,是讲学习的目的,体现了主体的价值追求。

第一句话“学而时习之,不亦悦乎?”是从知与行相统一的学习过程来讲的,体现了主客体关系。《中庸》里引用了孔子的话:“好学近乎知,力行近乎仁, 知耻近乎勇。”首先把“学”同知识相联系起来,蕴涵着客观的理性原则。一般而言,“习”是习行,是实践,蕴涵着感性原则,“时习”之“时”,意思是“合时”“时宜”“按时”(含遵循学习规律之义),因为先秦儒家已深刻地看到:“时过然后学,则勤苦而难成”(《礼记?学记》)。因此,这一句话就有知与行、感性与理性关系如何把握的问题。孔子把“学”(知)放在第一位,突出了理性原则。就其理性原则而言,其与《老子?四十七章》所讲“不出户,知天下”的看法有一致性。不过,后者的理性原则实质上是一种消解、摈弃感性的理性直观,故由此出发,《老子》贬低学与知,即其分别在第十九章、第二十章中所谓的“绝圣弃智”“绝学无忧”,同时也拒斥实践的感性原则。但是,孔子并不排除感性,相反还强调知、行互动,理性、感性并重,这已见诸于他把“习”或“行”也纳入了认识论之中,如认为学习要“举一反三”“闻一知十”“温故而知新”等。在突出理性原则至上的同时,孔子为何又能知、行并重呢?主要原因在于他既是思想家,同时又是教育家。情感层面的“悦”是作为个体的主体的一种情感,自然而然产生的,是油然而生的。它既是作为个体的主体对学习的感受,也是对学习的一种评价,即学习应该是自觉、自愿的,而不是强迫的,这样才能“悦”,所以,先秦儒家明确地恳认:“礼闻取于人,不闻取人。礼闻来学,不闻往教。”(《礼记?曲礼》)“悦”何以可能?从认知来讲,是主体认识、把握了真理(主要是道德真理),这是其内在德性显现为“悦”,德行是德性的外化、展示。这表明,认识并不完全是客观性的过程,而是也包含着认识主体之摄入的,有情感在内,所以认识就是有主体能动性的。这就是说,“情感”对认识也具有影响、范导的作用。从道德的形成看,学也要和“情感”相联系,即道德行为之学习要符合人的情感自然欲求,例如,宋儒就认为,“吃饱”是天理,而“吃好”则是人欲。即道德行为合理性很重要的一点,是不能违逆人的自然欲求。道德行为是不能强迫的,而应该是自觉、自愿的,所以之后的孟子就明言:“由仁义行,非行仁义也”。(《孟子?离娄下》)当然,孔子的理性自觉原则、自愿原则是存在矛盾的,如“礼”(“礼别异”)是带有强迫性意味的,是人为性的。

第二句话“有朋自远方来,不亦乐乎?”是讲学习的氛围,体现了主体间关系(主体间性)。真理是不怕讨论的,更是需要讨论的,在认识论的意义上,由意见到真理,这是讨论、争鸣之所以需要的原因。在孔子那里,“道”就是真理性的认识,是全面的真理。一般地说,主体所讲的首先是意见,在争鸣中,使得意见成为真理,体现了主体之间的关系(主体间性)。因此,不能预设真理,这样可能会把一切意见都看成是谬误。“朋”蕴涵争鸣的平等之主体性意义,没有上下等级的界限,即话语权的平等。上述真理命题的两个方面内涵表明:真理是一个循环的体系,而且是一个应当循环的体系。“远方来”,强调了只有不同学派、不同老师、不同书院的观点,才能更多地有实质意义的争鸣、交流,这可以说是认识论意义中的主体间性之蕴涵,因此,南朝宋史学家、文学家范晔在《后汉书?列女传》中提倡:“远寻师学”。“乐”(“乐合同”)在精神、境界层面,使得讨论中不同个体主体的情感得到了沟通、分歧得到了化解,从而产生了由衷的愉悦,同时也是个体一种精神上的升华,在话语商谈、伦理商谈过程中,不同的个体之间达到了认识上的共识、情感上的交流、道德上的提高。

第三句话“人不知而不愠,不亦君子乎?”是讲学习的目的,体现了主体的价值追求,即达到认识论和伦理学的统一之目的。“愠”是介于愉悦和痛苦之间的一种情感。在伦理价值取向上,儒家伦理是道义论而非功利论,是动机论而不是效果论。儒家首先强调道德始终以个体的自我提升为指向,不以外在的、他人的评价为标准,这表明孔子对个体的伦理德性之侧重,所以他说:“君子学以致其道。”(《论语?子张》)这一伦理德性之培养,离不开知识的学习,所以孔子又说:要“多识于鸟兽草木之名”(《论语?阳货》)。《礼记?中庸》中则说:“好学近乎知”,就是对认识论与伦理学相统一的要求。这一价值追求还蕴涵如何处理群己关系的要求:学习不是为了获得他人赞誉或邀功请赏,而首先是为了提高道德修养和知识水平,这就是儒家讲的“道”,《论语?子罕》中孔子说:“可与共学,未可与适道”,已显示了“学”的价值追求。因此,学习不应该因为外在的、他人的影响而动摇或随波逐流。

“教”与“学”的贯通、整合与互动,指向儒家的一个重要思想认识:“教学为先”。

“教学为先”是先秦儒家教育观的重要内涵之一。清乾隆皇帝在故宫其上书房题有一幅字句:“念终始典于学,于缉熙卑厥心”。其出处最早盖见于《尚书?商书?说命下》中:“惟斅学半,念终始典于学”。随后,《礼记?学记》曰:“玉不琢,不成器;人不学,不知道。是故古之王者建国君民,教学为先。《兑命》曰:‘终始典于学’。其此之谓乎!”又曰:“君子如欲化民成俗,其必由学乎?”都仍然是在提倡、强调“教学为先”。《论语?先进》中记载:“子路使子羔为费宰。子曰:‘贼夫人之子。’子路曰:‘有民人焉,有社稷焉。何必读书,然后为学?’子曰:‘是故恶夫佞者。’”其实质即是批评子路不上以“学”为先,而是以“从政”为“先”。宋儒李觏在其《周礼致太平论?序言》中,就从人才培养、选拔的角度说:“何以得贤?教学为先”。揆之儒学历史发展,可以看到,在“教学”观上,儒家走的是一条“大学”与“小学”“精英”与“大众”“深造”与“发蒙”教育并重之路径。《礼记?学记》中说:“比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者悦服而远者怀之。此大学之道也。”所以《大学》中接就说:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”这一段话中的“在”“有”二字,都蕴涵有哲学意义上的存在论、本体论之内涵,“能”字则突出了存在论、本体论的实际作用和效果,即儒家所讲的“大化流行”。

“教学为先”蕴涵人性根据。儒家自先秦开始有两个主导性的人性论观点:一是以孟子为代表的性善说,另一是以荀子为代表的性恶说。性善说讲人的“善端”自存,惟待教学扩之、充之、实之;性恶说讲人之自私自利的自然行为有通向“恶”的可能性,因此要用儒家礼法导之、遏之、矫之、正之。两说之共同点在于:都同样强调了教育、教化的重要,即“教学为先”。

“教学为先”指向“成人”目标。“成人”分个体、群体两个层面,个体层面之“成人”,是儒家着重倡导和强调的。其典型者如孔子所说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《论语?为政》)群体层面之“成人”,即理想的“大同”社会,亦是先秦儒家所构建其理想社会的题中之旨。所以,司马光在其《资治通鉴》卷第二《周纪二》中对战国时“养士”之风评论说:“君子之养士,以为民也。《易》曰:‘圣人养贤,以及万民’。夫贤者,其德足以敦化正俗,其才足以顿纲振纪,其明足以烛微虑远,其强足以结仁固义。大则利天下,小则利一国。是以君子丰禄以富之,隆爵以尊之。养一人而及万人者,养贤之道也”。此处之“养士”“养贤”,在个体、群体两个方面,都表现出“教学为先”之内涵和要求。把个体、群体两个层面结合起来看,其共同的“成人”目标都体现了“教学为先”之要求,其意义正如《周易?系辞下》中所言:“精义入神,以致用也”。在“教学为先”之范导下,人的成长,就诚如《尚书?商书?太甲上》中所说:“王未克变。伊尹曰:‘兹乃不义,习与性成’”,即成长是一个“习与性成”的过程;这一过程又恰好体现了《大学》以“三纲领”为宗旨的“大学之道”。至此,概而言之,在先秦儒家中,孔子讲“学而不厌,诲人不倦”,(《论语?述而》),孟子讲实质上是大无畏的精神气概的“浩然之气”是“集义所生”,要用“必有事焉,而勿正”(《孟子?公孙丑上》)的工夫(践行、习履)加以涵养,荀子讲“凡治气养心之术,莫径由礼,莫要得师,莫神一好”(《荀子?修身》)、 “君子养心莫善于诚”(《荀子?不苟》),强调诚心致志地用礼义来修养,最后达到“经天纬地而材官万物、制割大理,而宇宙里矣”(《荀子?解蔽》)的“成人”目标和境界。

以上就是先秦儒家之“教”“学”“教学为先”说,本取精用宏之态度,其对当下的教育仍然有现实的启示意义。孟子说:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也。仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也。得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”孟子又说:“君子之所以教者五:有如时雨化之者,有成德者,有达财者,有答问者,有私淑艾者。此五者,君子之所以教也”。(《孟子?尽心上》)这是指出了教育的价值和和必要性。孟子复说:“羿之教人射,必志于彀;学者亦必志于彀。大匠诲人,必以规矩;学者亦必以规矩”。(《孟子?告子上》)这是说教和学都要按照规矩(教育的原则与规律)勉力从事。可以说,无论是“得天下英才而教育之”,还是“君子之所以教者五”,都是对“教学为先”的恳认、指向和强调,这也使得“教学为先”成为儒家教育的一个重要思想传统,其意味深长而又绵延不绝,值得今天的教育工作者深长思之、践履传扬。

清末洋务派张之洞在其《劝学篇?序》中有云:“世运之明晦,人才之兴衰,其表在政,其里在学。”这是有深刻历史意味的见解。我们期盼在今天和将来,仍然有振铎舌耕的大师从事教与学。

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:“教”“学”“教学为先”的哲学阐释——以先秦儒家爲中心发布于2021-05-11 11:28:56